В четырнадцать лет Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета, который и закончил в 1828 году. Затем готовился к профессуре (1828-1832) при Дерптском (ныне Тартуском) университете; в 1836-40 годах профессор теоретической и практической хирургии этого университета. В 1841-1856 годах профессор госпитальной хирургической клиники, патологической и хирургической анатомии и руководитель института практической анатомии Петербургской медико-хирургической академии. В 1855 году участвовал в Севастопольской обороне (1854-1855). Попечитель Одесского (1856-1858) и Киевского (1858-1861) учебных округов. В 1862-1866 годах руководил учебой посланных за границу (в Гейдельберг) молодых русских ученых. С 1866 года жил в своем имении в селе Вишня Винницкой губернии, откуда как консультант по военной медицине и хирургии выезжал на театр военных действий во время франко-прусской (1870-1871) и русско-турецкой (1877-1878) войн.

Пирогов - один из основоположников хирургии как научной медицинской дисциплины. Трудами "Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций" (1837), "Топографическая анатомия, иллюстрированная распилами через замороженные человеческие трупы" (1852-1859) и другими Пирогов заложил фундамент топографической анатомии и оперативной хирургии. Разработал принципы послойного препарирования при изучении анатомических областей, артерий и фасций и т.п.; способствовал широкому применению экспериментального метода в хирургии. Впервые в России выступил с идеей пластических операций ("О пластических операциях вообще и о ринопластике в особенности", 1835); впервые в мире выдвинул идею костной пластики. Разработал ряд важных операций и хирургических приемов (резекция коленного сустава, перерезка ахиллова сухожилия и др.). Первым предложил ректальный наркоз; одним из первых использовал эфирный наркоз в клинике. Пирогов впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-полевой хирургии. Высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноения ран ("госпитальные миазмы"). Выполнил ценные исследования по патологической анатомии холеры (1849).

Пирогов - основоположник военно-полевой хирургии. В трудах "Начала общей военно-полевой хирургии" (1865-1866), "Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу..." (1879) и др. высказал важнейшие положения о войне как "травматической эпидемии", о зависимости лечения ран от свойств ранящего оружия, о единстве лечения и эвакуации, о сортировке раненых; впервые предложил устроить "складочное место" - прообраз современного сортировочного пункта. Пирогов указал на важность правильной хирургической обработки, рекомендовал применять "сберегательную хирургию" (отказался от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей). Пирогов разработал и ввел в практику методы иммобилизации конечности (крахмальная, гипсовая повязки), впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях (1854); во время обороны Севастополя привлек (1855) женщин ("сестер милосердия") к уходу за ранеными на фронте.

В годы Крымской войны благодаря энергии Николая Пирогова впервые в истории России на фронте и в тылу стал применяться труд медицинских сестер, представительниц Крестовоздвиженской женской общины. Первой российской сестрой милосердия нужно признать Дашу Севастопольскую (Дарью Александрову, по другим источникам - Дарью Ткач). Ее имя упоминается в "Обзоре работы медицинской службы российской армии в период Крымской кампании": "Повозка Даши была первым по приходе неприятеля в Крым перевязочным пунктом, а сама она стала первою сестрою милосердия". В сентябре 1854 года, в сражении при Альме Даша, восемнадцатилетняя дочь погибшего матроса, девушка-сирота с Северной стороны Севастополя, впервые появилась на поле боя. Вся ее санитарная экипировка состояла из нескольких бутылей с уксусом и вином и сумок с чистым тряпьем, погруженных на спину "коняки"… и только тогда прекратилось пособие, когда израсходовались у ней все заготовленные запасы". Ее примеру последовало немало женщин, которые перевязывали раненых и выносили их с поля боя. Многие из них затем были представлены адмиралом Нахимовым к награждению медалями "3а усердие", а в особых случаях даже медалью "За храбрость". Весть о подвиге Даши быстро долетела до Петербурга и Москвы. За самоотверженную заботу о раненых" она была награждена золотым нагрудным крестом с надписью "Севастополь" и медалью.

Тогда же Николай Иванович Пирогов впервые в истории военной медицины применил организованный труд сестер милосердия в госпиталях в условиях войны. Первая в России группа сестер милосердия была создана великим русским хирургом именно во время Севастопольской обороны, в 1854 году.

Когда 12 ноября 1854 года Пирогов прибыл в Севастополь, город был забит ранеными. Они лежали в бараках, госпиталях, организованных в бывших дворцах, во дворах и даже на улицах. Среди раненых свирепствовала гангрена, рядом находились и тифозные больные. Вместе с Пироговым из Петербурга прибыли его коллеги-хирурги и отделение сестер милосердия Крестовоздвиженской общины попечения о раненых и больных - первое в России. Отделение этой общины основала на свои средства вдова великого князя Михаила Павловича, младшего брата императора Николая I - Елена Павловна.

Всего за две недели, совместно с сестрами милосердия Крестовоздвиженской общины, Николай Иванович смог навести порядок в госпиталях. Это стало возможным благодаря тому, что Пирогов применил принцип (используемый при оказании помощи в местах массовых боевых действий и по сей день) градации больных с делением их на тяжело (даже безнадежно) больных, которым требовалась немедленная операция, больных средней тяжести, легкораненых. Отдельно размещал Пирогов в закрытых лазаретах больных заразными заболеваниями (независимо от того, получили они на поле боя тяжелые механические увечья или нет). Между прочим, Пирогов в условиях Крымской кампании много способствовал борьбе с коррупцией и взяточничеством среди офицеров среднего и даже высшего эшелона, поскольку специальным указанием императора был наделен полномочиями принимать самостоятельные решения, не считаясь ни с какой субординацией.

Сестры милосердия тех лет - отнюдь не то же самое, что медсестры в современном понимании. Девицы и вдовы "хорошего происхождения" в возрасте от 20 до 40 лет (девушки ради служения делу даже отказывались от вступления в брак) могли войти в общину только после испытательного срока по уходу за больными. Затем они проходили специальное обучение в учреждениях Красного Креста. Работали безвозмездно, получая от общины лишь еду и одежду. Среди первых сестер милосердия были: Екатерина Михайловна Бакунина, внучатая племянница фельдмаршала Михаила Кутузова, которая, бывало, по двое суток не отходила от операционного стола. Однажды бессменно провела 50 ампутаций подряд, помогая сменяющимся хирургам. Впоследствии Бакунина стала руководительницей Крестовоздвиженской общины. Александра Травина, вдова мелкого чиновника, о своей работе в Севастополе докладывала по-военному коротко: "Опекала шестьсот солдат в Николаевской батарее и пятьдесят шесть офицеров". Баронесса Екатерина Будберг, сестра Александра Грибоедова, переносила раненых под яростным артиллерийским обстрелом. Сама была ранена осколком в плечо. Марья Григорьева, вдова коллежского регистратора, сутками не выходила из госпитального помещения, в котором лежали только безнадежные раненые, умирающие от зараженных ран. В период военных действий в Крыму действовало 9 отрядов сестер общей численностью 100 человек, из них погибли 17. Всего же в Крымской войне принимали участие 250 сестер милосердия.

Специально для награждения сестер милосердия, работавших в Крыму во время войны, по велению "Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны" была отчеканена особая серебряная медаль.

Николай Пирогов разделил медицинских сестер на группы сестер-хозяек, занимающихся хозяйственным обеспечением ухода за больными, на аптечных работников, на "перевязывающих" и "эвакуаторов". Такое деление персонала, позже организованно оформленное и закрепленное во Всероссийском уставе сестер милосердия, сохранилось до настоящего времени. Опыт организованного участия медицинских сестер в оказании помощи и уходу за больными и ранеными в условиях изнурительной войны 1853-1856 годов показал всему человечеству подлинное значение сестер, получивших медицинское образование, в организации лечебного дела как на передовой, так и в тылу.

Во время Крымской кампании впервые в мире для лечения переломов великий русский хирург Пирогов применил наложение гипса. Ранее у ученого уже был опыт применения при переломах неподвижной крахмальной повязки. Метод этот, испытанный им во время войн на Кавказе, имел свои недостатки: сам процесс наложения повязки был долог и хлопотен, варка крахмала требовала наличия горячей воды, повязка застывала долго и неравномерно, но размокала под воздействием сырости.

Однажды Николай Пирогов обратил внимание на то, как гипсовый раствор действует на полотно. "Я догадался, что это можно применить в хирургии и тотчас же наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором, на сложный перелом голени", - вспоминал ученый. В дни Севастопольской обороны Пирогов смог широко применить свое открытие при лечении переломов, что спасло сотни раненых от ампутации. Так впервые в медицинскую практику вошла обыденная в наши дни гипсовая повязка, без которой немыслимо лечение переломов.

Несмотря на героическую оборону, Севастополь был взят осаждающими, и Крымская война была проиграна Россией. Вернувшись в Петербург, Пирогов на приёме у Александра II рассказал императору о проблемах в войсках, а также об общей отсталости русской армии и её вооружения. Царь не захотел прислушаться к Пирогову. С этого момента Николай Иванович впал в немилость и был «сослан» в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов. Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, и учёному пришлось оставить свой пост. Десять лет спустя, когда после покушения на Александра II в России усилилась реакция, Пирогов был вообще уволен с государственной службы даже без права на пенсию.

В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём небольшом имении «Вишня» неподалёку от Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он ненадолго выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению Петербургского университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий. Относительно надолго Пирогов лишь дважды покидал имение: первый раз в 1870 году во время франко-прусской войны, будучи приглашён на фронт от имени Международного Красного Креста, и второй раз, в 1877-1878 годах - уже в очень пожилом возрасте - несколько месяцев работал на фронте во время русско-турецкой войны.

Пирогов подчеркивал огромное значение профилактики в медицине, говорил, что "будущее принадлежит медицине предохранительной". После смерти Пирогова было основано Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова, регулярно созывавшее Пироговские съезды.

Как педагог Пирогов вел борьбу с сословными предрассудками в области воспитания и образования, выступал за так называемую автономию университетов, за повышение их роли в распространении знаний среди народа. Стремился к осуществлению всеобщего начального обучения, был организатором воскресных народных школ в Киеве. Педагогическая деятельность Пирогова в области просвещения и его педагогические сочинения высоко оценивали русские революционные демократы и ученые Герцен, Чернышевский, Н. Д. Ушинский.

Умер Н.И. Пирогов 23 ноября 1881 года. Тело Пирогова было забальзамировано его лечащим врачом Д. И. Выводцевым с использованием новоразработанного им метода, и погребено в мавзолее в деревне Вишня под Винницей.

Имя Пирогова носят Петербургское хирургическое общество, 2-й Московский и Одесский медицинские институты. В селе Пирогове (бывшее Вишня), где находится склеп с набальзамированным телом ученого, в 1947 году открыт мемориальный музей-усадьба. В 1897 году в Москве перед зданием хирургической клиники на Большой Царицынской улице (с 1919 года - Большая Пироговская улица) установлен памятник Пирогову (скульптор В. О. Шервуд). В Государственной Третьяковской галерее хранится портрет Пирогова кисти Репина (1881).

По материалам "Большой советской энциклопедии "

Имя: Николай Пирогов (Nikolay Pirogov)

Возраст: 71 год

Место рождения: Москва

Место смерти: г. Винница, Подольская губерния

Деятельность: хирург, учёный-анатом, естествоиспытатель, педагог, профессор

Семейное положение: был женат

Пирогов Николай Иванович - биография

В народе Николая Ивановича Пирогова называли «чудесным доктором», о его мастерстве и случаях невероятного исцеления ходили легенды. Для него не было разницы между богатыми и бедными, знатными и безродными. Пирогов оперировал всех, кто к нему обращался, и посвятил своему призванию жизнь.

Детство и юность Пирогова

Ефрем Мухин, вылечивший Колиного брата от пневмонии, был кумиром его детства. Мальчик во всем старался подражать Мухину: ходил, заложив руки за спину, поправлял воображаемое пенсне и многозначительно покашливал перед началом фразы. Выпросил у матери игрушечный стетоскоп и самозабвенно «прослушивал» домашних, после чего выписывал им рецепты детскими каракулями.

Родители были уверены, что со временем детское увлечение пройдет и сын выберет себе более благородную профессию. Врачевать - удел немцев и байстрюков. Но жизнь сложилась так, что врачебная деятельность стала единственной возможностью выживания для молодого человека и его обнищавшего семейства.

Биография Коли Пирогов началась 25 ноября 1810 года в Москве. Рос мальчик в благополучной семье, отец его служил казначеем, и дом был полной чашей. Образованием детей занимались основательно: у них были лучшие домашние педагоги и возможность учиться в самых передовых пансионах. Все закончилось в тот момент, когда сослуживец отца сбежал, украв крупную сумму.

Иван Пирогов как казначей был обязан возместить недостачу. Пришлось продать большую часть имущества, переехать из большого дома в маленькую квартирку, ограничивать себя во всем. Не выдержав испытаний, отец скончался.

Образование

Мать поставила себе цель: во что бы то ни стало дать младшему сыну - Николаю хорошее образование. Семья жила впроголодь, все деньги уходили на учебу Коли. И он изо всех сил старался оправдать их ожидания. Он смог сдать все экзамены в университет, когда ему было всего 14 лет, а доктор Мухин помог убедить преподавателей, что одаренный подросток справится с программой.

К моменту окончания университета будущий врач Николай Пирогов был полностью разочарован положением, царившим в тогдашней медицине. «Я окончил курс, не сделав ни одной операции, - писал он своему приятелю. - Хорош я был лекарь!» В те времена это считалось нормальным: студенты изучали теорию, а практика начиналась вместе с работой, то есть тренировались уже на пациентах.

Его, юношу без средств и связей, ждала работа заштатным лекарем где-нибудь в провинции. А он страстно мечтал заниматься наукой, изучать хирургию и искать способы избавления от болезней. Вмешался случай. Правительство решило отправить лучших выпускников в Германию, и отличник Николай Пирогов оказался в их числе.

Медицина

Наконец-то он мог взять в руки скальпель и заняться настоящим делом! Николай целыми днями пропадал в лаборатории, где ставил опыты на животных. Он забывал есть, спал не больше шести часов в сутки и все пять лет проходил в одном сюртуке. Его не интересовала веселая студенческая жизнь: он искал новые способы проведения операций.

«Вивисекция - опыты над животными - вот единственный путь!» - считал Пирогов. В результате - золотая медаль за первый научный труд и защита диссертации в 22 года. Но одновременно поползли слухи о хирурге-живодере. Сам Пирогов не опровергал их: «Я был тогда безжалостен к страданиям».

В последнее время молодому хирургу все чаще снилась его старая нянюшка. «Всякая животинка Богом создана, - говорила она своим ласковым голосом. - Их тоже жалеть и любить надо». И он просыпался в холодном поту. А наутро снова шел в лабораторию и продолжал работать. Он оправдывал себя: «Без жертв в медицине не обойтись. Чтобы спасать людей, нужно сначала проверить все на животных».

Пирогов никогда не скрывал своих ошибок. «Врач обязан обнародовать неудачи для предостережения коллег», - всегда говорил хирург.

Николай Пирогов: Чудеса рукотворные

К военному лазарету приближалась странная процессия: несколько бойцов несли тело своего товарища. У тела отсутствовала голова.

Да что вы такое делаете? - закричал на солдат вышедший из палатки фельдшер. - Неужто вы думаете, что его можно вылечить?

Голову несут за нами. Доктор Пирогов как-нибудь пришьет... Он же чудеса творит! - последовал ответ.

Этот случай - самая яркая иллюстрация того, как солдаты верили в Пирогова. И действительно, то, что он делал, казалось чудесным. Оказавшись на фронте во время Крымской войны, хирург провел тысячи операций: зашивал раны, сращивал конечности, поднимал на ноги тех, кого считали безнадежными.

Работать приходилось в чудовищных условиях, в палатках и шалашах. В то время только-только был изобретен операционный наркоз, и Пирогов стал применять его повсеместно. Страшно представить, что творилось до этого: больные во время операций нередко умирали от болевого шока.

Вначале он был очень осторожен и проверил действие нововведения на себе. Понял, что с эфиром, расслабляющим все рефлексы, до смерти больного один шаг. И только просчитав все до мелочей, он впервые применил наркоз во время Кавказской войны, а массово - во время Крымской кампании. При обороне Севастополя, участником которой он был, ни одна операция не была проведена им без наркоза. Даже операционный стол он расположил так, чтобы ожидающие операции раненые бойцы могли видеть, как их товарищ ничего не чувствует под ножом хирурга.

Николай Иванович Пирогов - биография личной жизни

Невеста легендарного доктора, баронесса Александра Бистром, вовсе не удивилась, когда накануне свадьбы получила от своего суженого письмо. В нем он просил заранее найти в деревнях возле ее имения как можно больше больных. «Работа скрасит наш медовый месяц», - добавлял он. Ничего другого Александра и не ожидала.

Она прекрасно знала, за кого выходит замуж, и была не меньше мужа увлечена наукой. Вскоре после пышного торжества они уже вдвоем проводили операции, молодая жена ассистировала супругу.

Николаю Ивановичу в это время было 40 лет, это был его второй брак. Первая жена умерла от осложнений после родов, оставив ему двоих сыновей. Для него ее смерть была тяжелым ударом, он винил себя за то, что не смог ее спасти.

Сыновьям нужна была мать, и Николай Иванович решил жениться во второй раз. О чувствах он не думал: искал женщину, близкую по духу, и говорил об этом открыто. Даже составил письменный портрет идеальной супруги и честно рассказал о своих достоинствах и недостатках. «Укрепляй меня в моих занятиях наукой, старайся поселить это направление в наших детях», - так завершил он свой трактат о семейной жизни.

Большинство барышень на выданье это оттолкнуло. Но Александра считала себя женщиной передовых взглядов, к тому же она искренне восхищалась гениальным ученым. Она согласилась стать его женой. Любовь пришла позднее. То, что начиналось как научный эксперимент, превратилось в счастливую семью, где супруги относились друг к другу с нежностью и заботой. Николай Иванович даже занялся совершенно необычным для себя делом: сочинил несколько трогательных стихотворений в честь своей Сашеньки.

Николай Иванович Пирогов работал до последнего вздоха, совершив настоящую революцию в отечественной медицине. Он умер на руках у любимой жены, жалея только о том, что еще так много не успел сделать.

В истории российской медицины нет имени более знаменитого, чем Николай Пирогов. Этот сугубо мирный человек принял участие в четырех войнах. Ему, хирургу от Бога, были обязаны своим спасением тысячи русских солдат и моряков.

Портрет хирурга Николая Ивановича Пирогова. Худ. И.Е. Репин. 1881

Причиной Крымской войны стала борьба России и западных держав за раздел владений Турции – «больного человека Европы», как ее называл Николай I . Император всерьез планировал воплотить в жизнь мечту своих предков, водрузив на Святой Софии, превращенной турками в мечеть, православный крест. Но это никак не вписывалось в планы Англии и Франции, совместно объявивших России ультиматум: не трогать Турцию, иначе – война. Русский царь не послушался и двинул армию на Дунай, а в ноябре 1853 года эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова пустила на дно в Синопской бухте турецкий флот.

Ответом стало объявление войны, в которой против России кроме Османской империи выступили Англия, Франция и маленькое Сардинское королевство, ядро будущей Италии. У Николая I союзников не нашлось; монархи Австрии и Пруссии, которых он совсем недавно спас от революции, повернулись к нему спиной. Война разворачивалась неспешно: только летом 1854-го эскадра союзников подошла к берегам Крыма, в сентябре там был высажен десант. Англо-французские корабли испытывали русскую оборону на прочность повсюду: в Одессе, на Балтике, на Белом море и даже на Камчатке, но крымский фронт стал решающим. Европейцы хотели сковать здесь и разгромить русский Черноморский флот, а при удаче и сухопутные силы. У турок была другая задача: вернуть Крым, отнятый у них 70 лет назад.

Печальные сорок процентов

Война быстро выявила преимущество западного вооружения перед устаревшим российским. Русские войска потерпели поражение на Альме, под Балаклавой и Инкерманом и были осаждены в Севастополе, который практически ежедневно подвергался жестоким обстрелам с суши и моря.

Вначале силы сторон были почти равны: город защищали 48 тыс. русских солдат и моряков, а противников насчитывалось чуть более 50 тыс. Но коалиция постоянно получала подкрепление (к концу осады речь шла уже о 110 тыс.), а ряды защитников Севастополя быстро таяли. Их выводили из строя и осенняя крымская лихорадка, и ранения, которые при тогдашнем уровне санитарии в 40% случаев приводили к смерти. Раненые лежали вповалку в совершенно не приспособленных для больных помещениях, страдая от голода и холода. Ампутации проводились без всякого обезболивания.

Сообщения о непорядках в лечебных учреждениях проникали даже в покорную цензуре русскую прессу, вызывая возмущение в обществе. В ситуацию вмешалась Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича – младшего брата Николая I. У нее возник смелый план: направить на помощь раненым женщин, горевших желанием послужить Отечеству. В октябре 1854 года великая княгиня, немка по происхождению, основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и выпустила воззвание «Ко всем русским женщинам, не связанным обязательствами семейными».

Практичная Елена Павловна понимала, что ее подопечные сумеют справиться со своей задачей лишь в условиях мало-мальски налаженной полевой медицины. А наладить ее мог только один человек, к которому она и обратилась. Это был 44-летний Николай Иванович Пирогов .

«Для пользы армии на боевом поле»

Он родился в 1810 году в семье военного казначея и дочери московского купца, став младшим из 14 детей, большинство которых умерли в младенчестве. Другом его отца был известный врач Ефрем Мухин , первым заметивший интерес Николая к медицине. Он помог мальчику в 14 лет поступить на медицинский факультет Московского университета. На обучение Николай зарабатывал сам, трудясь прозектором в больничном морге, что дало ему бесценный опыт, поскольку в то время студентам-медикам запрещалось вскрывать трупы.

Оборона Севастополя. Худ. Д.Н. Кардовский. 1910. Пирогов прибыл в осажденный город для помощи раненым в ноябре 1854 года

Оборона Севастополя. Худ. Д.Н. Кардовский. 1910. Пирогов прибыл в осажденный город для помощи раненым в ноябре 1854 года

Окончив университет в числе лучших, Пирогов отправился в Дерпт (ныне Тарту) работать над диссертацией и в 26 лет получил звание профессора медицины. Учеба его продолжалась: некоторое время он провел в Германии, где освоил новейшие приемы хирургии. Возвращаясь на родину, Пирогов из-за болезни задержался в Риге. Там он открыл практику и сразу прослыл чудо-врачом, сумев выкроить местному цирюльнику новый нос. В Дерпте бывший учитель Пирогова Иван Мойер доверил ему свою кафедру, а уже в 1841 году молодой хирург перебрался в столицу, где создал первую в России клинику госпитальной хирургии. На его лекции в Медико-хирургической академии собирались толпы, как на концерты итальянских теноров.

Реформируя медицину, Николай Пирогов первым делом наладил выпуск качественных медицинских инструментов. При нем обязательной стала практика регулярного проветривания и влажной уборки госпитальных палат, ведь однажды он сам едва не умер, надышавшись больничными миазмами.

Портрет великой княгини Елены Павловны. Худ. К.П. Брюллов. 1829. Елена Павловна – известная благотворительница, основательница Крестовоздвиженской общины сестер милосердия

Портрет великой княгини Елены Павловны. Худ. К.П. Брюллов. 1829. Елена Павловна – известная благотворительница, основательница Крестовоздвиженской общины сестер милосердия

Именно тогда болезнь и страх остаться без наследников внушили ему мысль о семейном счастье, и в 32 года Пирогов женился. Его избранницей стала Екатерина Дмитриевна Березина , родившая ему двоих сыновей – Николая и Владимира (первый стал физиком, второй – историком, но высот в науке ни тот ни другой не достигли). Постоянно пропадая на работе, Пирогов запер молодую жену дома, в свет ее не вывозил, считая это пустой тратой времени, а вместо французских романов заставлял Екатерину Дмитриевну читать книги по медицине. Через четыре года она умерла при родах. Николай Иванович, немного погоревав, увлекся новым захватившим его делом – внедрением эффективного метода обезболивания, эфирного наркоза.

За один только 1847 год он провел с применением наркоза около 300 операций – половину из сделанных в тот год во всей России. Пирогов опробовал этот метод и при оказании хирургической помощи непосредственно на полях сражений. Отправившись на Кавказ, где кипела война с горцами, в ауле Салты он впервые проводил такие операции в полевых условиях.

Вскоре он снова женился – по расчету, чего совершенно не скрывал, – на 22-летней баронессе Александре Антоновне Бистром . Собираясь в ее имение погостить, он ради семейного мира попросил жену подобрать ему в округе побольше недужных крестьян – лечение их позволяло скрасить невыносимое для него безделье.

«НЕТ СОЛДАТА ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ, НЕТ СОЛДАТКИ ИЛИ МАТРОСКИ, КОТОРАЯ НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЛА БЫ ИМЕНИ ПИРОГОВА и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением»

Но если семейная жизнь Пирогова наладилась, то карьера чуть не пошла под уклон. Когда, вернувшись с Кавказа, он явился к военному министру Александру Чернышеву , тот вместо выражения благодарности грубо отчитал хирурга за непорядок в военной форме. Потом Пирогова ждал еще и выговор – первый за время службы. С Николаем Ивановичем – тоже впервые – случилась истерика, он собирался уволиться и даже покинуть неблагодарное Отечество. Положение спасла великая княгиня Елена Павловна, пригласившая медика к себе и сумевшая его утешить.

«Великая княгиня возвратила мне бодрость духа, – писал он позже. – Ее обращение со мною заставило меня устыдиться моей минутной слабости и посмотреть на бестактность начальства как на своевольную грубость лакеев».

Понятно, почему именно к нему через несколько лет Елена Павловна обратилась с просьбой о помощи в организации спасения раненых, – тем более что Пирогов сам рвался в Крым, чтобы «употребить свои силы и познания для пользы армии на боевом поле». Все его прошения тонули в бюрократическом болоте, но вмешательство столь известной благотворительницы, родственницы царя моментально решило дело.

«Не медицина, а администрация»

В ноябре 1854 года Николай Пирогов прибыл в Севастополь в сопровождении врачей Александра Обермиллера и Василия Сохраничева . С ним был и верный его помощник – фельдшер Иван Калашников . Позже в предисловии к «Началам общей военно-полевой хирургии» Пирогов так описал увиденное:

«Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами раненых, орудий и фуража. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетевшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о предстоящей судьбе наших больных; предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось».

Осмотр госпиталя, размещенного в губернаторском доме, поразил хирурга: раненые лежали вперемежку с тифозными больными на грязных койках или прямо на полу. Не хватало ни врачей, ни лекарств, ни перевязочных материалов. Пирогов с горечью писал:

«В то время, когда вся Россия щипала корпию для Севастополя, корпией этою перевязывали англичане, а у нас была только солома». На 3 тыс. раненых приходилось всего 25 врачей, и первые 10 дней после приезда Николай Иванович с утра до вечера делал операции, спасая тех, кого еще можно было спасти. Потом он взялся за организацию лечения, на собственном опыте усвоив, что «не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны».

Николай Иванович Пирогов писал о сестрах милосердия: «Присутствие женщины, опрятно одетой и участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий»

Николай Иванович Пирогов писал о сестрах милосердия: «Присутствие женщины, опрятно одетой и участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий»

Первым делом Пирогов приказал прямо на поле боя делить раненых на пять категорий:

1) безнадежные;

2) опасно раненные, требующие безотлагательной помощи;

3) тяжелые, способные пережить доставку в госпиталь;

4) подлежащие отправке в госпиталь;

5) легкораненые, которым помощь оказывается на месте.

Такая сортировка позволила разгрузить валившихся с ног медиков. С большим трудом, но хирургу удалось организовать работу военно-транспортных команд с лошадьми и удобными повозками, благодаря чему раненых довольно быстро доставляли в госпиталь.

Гипс, дезинфекция, наркоз и сестры милосердия

Только после этого он смог взяться за свое главное дело – внедрение новых методов лечения. Пирогов первым начал накладывать на свежие раны и переломы гипсовые повязки, которые не только позволяли избежать смещения костей, но и обеспечивали защиту от инфекции.

Хирург придавал огромное значение дезинфекции: он требовал, чтобы врачи мыли руки спиртом или раствором хлорной извести, удаляя тем самым «вредоносные ферменты». Многие его коллеги считали такие предосторожности чрезмерными; стоит напомнить, что тогда на операции не надевали никаких белых халатов, а, напротив, подыскивали одежду погрязнее – все равно испачкается в крови. Широкое применение дезинфекции началось только через 10 лет, но и нововведений Пирогова хватило, чтобы свести к минимуму ампутации, дававшие большой процент смертности.

Даша Севастопольская – одна из сестер милосердия. Скульптура на здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Даша Севастопольская – одна из сестер милосердия. Скульптура на здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Еще ощутимее смертность сократило внедрение наркоза. В качестве наркоза использовался как эфир, так и новомодный хлороформ, незадолго до того примененный британскими медиками для обезболивания при родах самой королевы Виктории. Несмотря на это, в армии союзников к этому методу по-прежнему не прибегали, и смертность от ран в их рядах была очень высока. Пирогов с гордостью писал:

«Россия, опередив Европу нашими действиями… показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благодетельное действие эфирования над ранеными».

Конечно, хирург не забывал и о поручении великой княгини, прилагая все усилия для налаживания работы сестер милосердия. Двадцать восемь из них приехали в Севастополь уже через 10 дней после него. Познакомившись с прибывшими, он разделил их на три группы: перевязочные, аптекарши и хозяйки, а вскоре назначил еще и транспортных сестер, в обязанности которых входило сопровождение раненых в пути. Для каждой категории Николай Иванович написал подробную инструкцию.

Русский химик Д.И. Менделеев (1834–1907) с восторгом отзывался о Пирогове: «Вот это был врач!» / Репродукция Фотохроники ТАСС

Русский химик Д.И. Менделеев (1834–1907) с восторгом отзывался о Пирогове: «Вот это был врач!» / Репродукция Фотохроники ТАСС

Надо сказать, что ему пришлось столкнуться с такими «прелестями» женского коллектива, как сплетни, ссоры, противостояние «благородных» и «простых». Начальница сестер Александра Стахович достаточно попортила знаменитому хирургу крови, оказавшись особой грубой, бестолковой и к тому же отличавшейся чрезмерным религиозным рвением. К счастью, Пирогову удалось отослать ее на «материк» с ранеными офицерами, а старшей сестрой поставить Екатерину Бакунину, внучатую племянницу фельдмаршала Михаила Кутузова . О работе с ней он писал:

«Это удивительная женщина: она, с ее образованием, работает как сиделка, ездит с больными в транспорты и не слушает никаких наветов».

Несмотря на все возникшие сложности, Пирогов ценил сестер милосердия очень высоко: они наравне с мужчинами работали в перевязочных и операционных, ухаживали за ранеными, не боясь ни вражеских пуль, ни «ужасающего зрелища самых страшных разрушений человеческого тела». Они занимались также приготовлением пищи, уборкой и – что немаловажно – следили, чтобы вороватые интенданты не обкрадывали раненых. Пирогов отмечал в письме жене:

«Присутствие женщины, опрятно одетой и участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий».

Из 120 сестер Крестовоздвиженской обители 17 погибли и умерли от болезней. Но ничто не могло напугать откликнувшихся на призыв великой княгини Елены Павловны.

Среди сестер милосердия были и те, кто самостоятельно стал помогать раненым. Например, знаменитая Даша Севастопольская (Михайлова). Дочь матроса, погибшего в Синопском бою, она еще до основания общины в Петербурге ходила в мужской одежде на боевые позиции с бинтами и корпией. Император Николай I наградил Дашу золотой медалью и подарил 500 рублей серебром.

На Западе первой сестрой милосердия принято считать англичанку Флоренс Найтингейл , но она прибыла в Крым, где войска коалиции вели осаду Севастополя, весной 1855 года – гораздо позже, чем посланницы Елены Павловны, не говоря уже о Даше. На это указывал и Николай Пирогов:

«О мисс Нейтингель [так в письме Пирогова. – В. Э. ] и о ее «высокой души дамах» мы в первый раз услыхали только в начале 1855 года… Мы имеем долг истребовать пальму первенства в деле столь благословенном, благотворном и ныне всеми принятом».

Для восстановления справедливости и сохранения в памяти потомков подвига сестер милосердия хирург написал «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных», ставший одним из источников вдохновения швейцарца Анри Дюнана – инициатора создания Международного комитета Красного Креста.

«Вот это был врач!»

Конечно, Пирогову в Севастополе помогали не только сестры, но и дружная команда врачей, в которой были такие будущие звезды нашей медицины, как Сергей Боткин и Эраст Каде , ставший позже главным врачом Мариинской больницы в Петербурге. Русским медикам оказывали деятельную поддержку и их коллеги-иностранцы, в том числе 43 американца, которые добровольно пересекли океан, чтобы защищать Крым.

Приезд Николая Ивановича Пирогова в Москву на юбилей по поводу 50-летия его научной деятельности 22 мая 1881 года. Худ. И.Е. Репин (эскиз). 1883–1888

Приезд Николая Ивановича Пирогова в Москву на юбилей по поводу 50-летия его научной деятельности 22 мая 1881 года. Худ. И.Е. Репин (эскиз). 1883–1888

Вечно занятой Николай Пирогов находил еще время, чтобы читать врачам и всем желающим лекции по военно-полевой хирургии. Эти лекции посещал молодой офицер Лев Толстой , впоследствии всегда говоривший о Пирогове с громадным уважением. Когда хирург отправился за лекарствами в Симферополь, к нему обратился за консультацией молодой учитель, будущий великий химик Дмитрий Менделеев : местные врачи нашли у него туберкулез и предрекли, что ему осталось жить полгода. Быстро осмотрев больного, Пирогов лишь буркнул:

«Будете жить. Не слушайте всяких дураков».

Еще много лет Менделеев с восторгом вспоминал:

«Вот это был врач! Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял».

Еще большее восхищение хирург вызывал у простых солдат. Однажды ему в госпиталь принесли труп солдата с оторванной снарядом головой. Товарищи убитого объяснили:

«Решили, отдадим доктору – он пришьет. А что? Он же все может!»

Поэт Николай Алексеевич Некрасов писал на страницах журнала «Современник»:

«Нет солдата под Севастополем, нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением. <…> Если есть в настоящее время личности, которым сердце отдает охотно и безраздельно лучшие свои симпатии, то, конечно, к таким личностям принадлежит г. Пирогов».

Пирогов трудился не жалея сил, и в итоге его здоровье начало сдавать. 1 июня 1855 года он уехал из осажденного города в Петербург, но не отдыхать, а «чем-нибудь способствовать перемене военно-врачебного дела в Севастополе к лучшему». В столице он передал военному министру Василию Долгорукову докладную записку «Об организации помощи раненым». Его вежливо поблагодарили и… положили записку под сукно.

Тем временем в Крыму все шло к печальной развязке. 6 июня союзники пошли на штурм города. Защитникам удалось его отбить, но их положение становилось отчаянным. Севастополь расстреливали в упор, безопасных мест в нем больше не было. На следующий день после отъезда Пирогова ядро разворотило его домик на Екатерининской улице. 28 июня был сражен пулей адмирал Павел Нахимов .

В августе русская армия предприняла последнюю отчаянную попытку прорваться к городу, но была разбита на реке Черной. 27 августа французы захватили Малахов курган – ключевой пункт севастопольской обороны. Дальнейшее противостояние было бессмысленным, и командующий русской армией князь Михаил Горчаков отдал приказ той же ночью вывести защитников из-под удара. Вместе с солдатами уходили врачи и сестры милосердия.

В сентябре Пирогов вернулся в Крым, где сразу приступил к работе: его ждало множество раненых, вывезенных из Севастополя и кое-как размещенных по палаткам. Их отправляли в Симферополь, но и там места для них не хватало.

«Я должен был неустанно жаловаться, требовать и писать, – вспоминал потом сам хирург. – Чрез это несколько раз выходили неприятности. Некоторые мои выражения в письменных просьбах оказались «несоответственными» или недостаточно вежливыми. Особенно обидчивым на этот счет показал себя начальник госпитальной администрации г-н Остроградский.

После неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестер, Остроградский… пожаловался на меня князю Горчакову, и вследствие этой жалобы мы дров не получили». За «невежливость» Пирогова ждал выговор сначала от Горчакова, а потом и от нового императора Александра II , но обиды хирурга уже не волновали. Главным было разместить раненых, спасти как можно больше жизней.

После падения Севастополя война закончилась. В марте 1856 года в Париже был подписан мир, по которому Россия получала обратно Крым, но лишалась Черноморского флота. При этом потери коалиции были значительно больше российских (170 тыс. против 140 тыс.), финансовое положение союзников также было незавидным.

Доктор из Винницы

В России при новом императоре наступила «оттепель», захватившая и Пирогова. Уволившись из Медико-хирургической академии, он неожиданно для всех занялся педагогикой и проблемами воспитания. Его статья «Вопросы жизни», опубликованная в 1856 году, вызвала такой интерес (ее читали даже декабристы в сибирской ссылке), что хирургу предложили пост попечителя Одесского учебного округа, откуда затем перевели в Киевский.

Николаевская церковь-усыпальница Н.И. Пирогова в Виннице

Николаевская церковь-усыпальница Н.И. Пирогова в Виннице

Статьи Пирогова о всеобщем равенстве, правах человека, доступности науки и образования для всех сословий шумно хвалила либеральная общественность. Но вдруг Николай Иванович «прокололся»: во время дискуссии о допустимости телесных наказаний в школе он публично одобрил применение розог. Либералы тут же подвергли прежнего любимца остракизму, и Пирогов, тяжело это переживавший, подал в отставку. Он уединился в своем имении Вишня близ Винницы, но тихая помещичья жизнь быстро надоедала ему.

В 1862 году он отправился в Гейдельберг в качестве руководителя группы русских ученых, готовившихся к защите диссертации. Многие известные естествоиспытатели обязаны ему своей карьерой, в том числе Илья Мечников , которому Пирогов помогал не только советами, но и деньгами. Интересен такой эпизод. Брат Мечникова Лев, соратник Джузеппе Гарибальди , попросил хирурга осмотреть знаменитого революционера, который был ранен в ногу в бою с королевской армией. Ни один врач не нашел в ране пулю – это удалось лишь Пирогову, спасшему Гарибальди ногу, а возможно, и жизнь.

В 1870 году Общество попечения о раненых и больных воинах (вскоре оно было переименовано в Российское общество Красного Креста) откомандировало его на театр военных действий: началась Франко-прусская война. В 1877-м, когда Пирогову было уже 67 лет, о нем вспомнил сам Александр II и попросил отправиться в Болгарию, где шла война с турками.

Помня печальный крымский опыт, врач согласился лишь при условии предоставления ему полной свободы действий. За три месяца он проехал 700 км в санях и на бричке, посетив 11 военных больниц и 10 лазаретов. Везде Пирогов организовывал помощь раненым и лечение, наводил порядок со снабжением, делал операции не только русским солдатам и офицерам, но и местным жителям. Его имя до сих пор носит одна из крупнейших больниц в Болгарии.

В мае 1881 года в Москве торжественно отпраздновали 50-летие деятельности Пирогова «на поприще просвещения, науки и гражданственности». Юбиляр не хотел слушать хвалебные речи, но жена уговорила его поехать хотя бы для того, чтобы его осмотрели коллеги: за несколько месяцев до этого у него на языке появилась язва, которая никак не заживала.

Выдающийся хирург Николай Склифосовский , осмотревший Пирогова, поставил диагноз: рак верхней челюсти. Он настаивал на срочной операции, но Пирогов в смятении отказался и поехал в Вену к своему ученику, знаменитому врачу Теодору Бильроту . Тот сразу убедился в правоте Склифосовского, но, увидев, что болезнь зашла слишком далеко, сказал учителю, что никакой злокачественной опухоли нет. Успокоенный Пирогов вернулся к себе в имение, где принимал пациентов и писал мемуары.

Над «Дневником старого врача» он работал до последних дней. Однажды записал там своим неразборчивым, типично врачебным почерком:

«Ой, скорей, скорей! Худо, худо! Так, пожалуй, не успею и половины петербургской жизни описать».

Саркофаг с гробом Н.И. Пирогова в склепе

Саркофаг с гробом Н.И. Пирогова в склепе

Завещание доктора стало сюрпризом для всех: он велел забальзамировать его тело и выставить в семейном склепе. Для убежденного христианина, каким он стал в конце жизни, такое желание было довольно необычным. В связи с этим даже появилась версия, что Николай Иванович надеялся на будущие успехи медицины, которые позволят когда-нибудь его воскресить.

Его ученик Давид Выводцев провел бальзамирование идеально, и до сих пор тело Пирогова покоится в церкви-мавзолее бывшего имения Вишня. Памятники знаменитому русскому хирургу есть в Москве, в Виннице, в Тарту и, конечно, в Севастополе – городе, с которым навсегда связана его слава.

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

О Николае Ивановиче Пирогове известно как о великом враче-ученом, благодаря которому хирургия стала наукой, а врачи получили обоснованную методику оперативного вмешательства. Вспомним и мы про великого сына России, расскажем тем кто не знает о том кто такой Пирогов Николай Иванович, краткая биография поможет им исправить это упущение.

В 1810 году, 27 ноября, в Москве в семье государственного служащего (казначея) Ивана Ивановича Пирогова родился 14-й (!!!) и самый младший в семье ребенок, названный Николаем. Это был будущий великий хирург.

До 12 лет он постигал науки дома, для обучения приглашались учителя, в основном студенты Московского университета. Во время индивидуальных занятий с известным московским врачом профессором Е. Мухиным Николай внял его советам и приступил к усиленной подготовке в университет.

В 1824 г. 14- летний Пирогов Николай блестяще сдал вступительные экзамены и был зачислен на медицинский факультет Московского университета.

С учебой у Пирогова трудностей не было, однако приходилось и подрабатывать для помощи семье. И вот Николаю, наконец, удалось устроиться работать прозектором в анатомическом театре. Этой работе он обязан полученным бесценным опытом и окончательным выбором деятельности хирурга.

Успешно окончив Московский университет, Пирогов был направлен для продолжения обучения в лучший для того времени в России Юрьевский университет в городе Дерпта (Тарту). Здесь через пять лет работы в хирургической клинике Николай Пирогов блестяще провел защиту докторской диссертации, и в свои 26 лет был удостоен звания профессора хирургии.

По дороге домой Николай Иванович, тяжело заболев, вынужден был остановиться в Риге. В этом городе он впервые начал оперировать как учитель. Вскоре он получил клинику в Дерпте, где появилась одна из самых значительных его работ «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Он создал новую науку – хирургическую анатомию.

Имея профессорское звание, Николай Пирогов продолжал обучение в Германии под руководством профессора Лангенбека.

В 1841 году Николая Ивановича пригласили в Петербургскую Медико-хирургическую академию на должность главы кафедры хирургии. Кроме преподавания в Петербурге он сумел организовать первую в России клинику госпитальной хирургии и руководил ею. В ходе обучения военных хирургов и изучения известных хирургических методов он разработал совершенно новые приемы и в корне изменил многие старые методы. Было создано еще одно новое направление в медицине – госпитальная хирургия.

Проработав более 10 лет в Академии, Николай Иванович стал известен как талантливейший хирург, общественный деятель и прогрессивный педагог.

Пирогов в это же время не отказался и от должности директора Инструментального завода, где он предложил делать новые инструменты, помогающие хирургам проводить операции быстро и хорошо. Соглашался консультировать и в различных больницах.

На второй год после приезда в Петербург он женился на Екатерине Дмитриевне Березиной, девушке из родовитой, но обедневшей семьи. Через четыре года она умерла, оставив Николаю Ивановичу сыновей: Николая и Владимира.

Пирогов всего себя отдавал работе. Великим событием для него стало высочайшее утверждение его проекта первого Анатомического института. Среди многих его заслуг - метод, сохранивший название «операции Пирогова», открытие дисциплины «топографическая анатомия», разработка Атласа для хирургов.

16октября 1846 года ознаменовалось первым испытанием эфирного наркоза, быстро завоевавшего весь мир. С февраля 1847 года начали практиковать операции с применением этого вещества в России. В течение года в более 10 городах России было проведено под наркозом 690 операций, и 300 из них – Пироговым!

В 1847 году Николай Иванович отправился на Кавказ, где успешно практиковал полевую хирургию, применял свои новые разработки: обезболивание эфиром, перевязку накрахмаленными бинтами и так далее.

Во время военных действий в Крыму он в качестве главного хирурга по личной инициативе оперировал раненых в осажденном Севастополе, и здесь он впервые применил метод сортировки больных, инициировал мед. подготовку женщин-сестер милосердия, начал впервые применять гипсовые повязки.

Пирогов сумел создать свою научную школу в области военно-полевой хирургии и завоевал огромный авторитет в медицинских кругах всей Европы.

Когда Севастополь пал, он прибыл в Петербург. Будучи на приеме у императора Александра II, он высказал свое мнение, указав на бездарное руководство армией. В результате этого врач оказался в немилости у царя.

Н.И.Пирогова волновали не только вопросы медицины, но и воспитания, народного просвещения. Когда с 1856 года он начал работать в качестве попечителя в Одесском учебном округе, то начал вводить много новых преобразований. Существующая система образования его во многом не устраивала.

Неизбежный конфликт с властями привел к тому, что в 1861 году вследствие жалоб и доносов на него он был уволен по указу императора.

Год спустя, Пирогова снова направили за границу руководить подготовкой будущих профессоров. В 1866 году он был уволен с государственной службы, а группу молодых профессоров расформировали.

Теперь Н.Пирогов возобновил врачебную деятельность, организовав в своем имении (район Винницы) бесплатную больницу. Там был написан его известный "Дневник старого врача".

Иногда он выезжал по приглашениям на чтения лекций в Петербургский университет или за границу. К тому времени Н.И.Пирогов был почетным членом в нескольких иностранных академиях.

Как хирург он принимал участие в войнах: прусско-французской и русско-турецкой.

В 1881 году в Петербурге и Москве с большим торжеством отмечалось 50-летие деятельности Н.И.Пирогова как ученого и общественного деятеля. Многими западноевропейскими научными обществами была дана высокая оценка его научной деятельности и присвоено звание почетного доктора. Пирогова наградили званием почетного гражданина Москвы. Через несколько месяцев великий ученый скончался в своем имении, будучи сам неизлечимо больным. Перед своей смертью великий врач стал автором еще одного открытия - совершенно нового способа бальзамирования тел умерших. До сих пор в сельской церкви (с.Вишни) хранится его нетленное тело, набальзамированное его способом. На этом краткая биография ученого – новатора завершена.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.И.ПИРОГОВА

1.Пирогов - основатель хирургической анатомии.

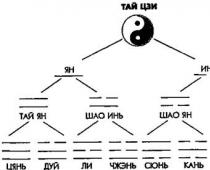

Основоположником хирургической анатомии является гениальный русский ученый, анатом, хирург Н.И.Пирогов. Вопросы топографической анатомии изложены в его трех выдающихся трудах: 1. «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» 2. «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела с рисунками. Анатомия описательно-физиологическая и хирургическая» 3. «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях».

В первом из этих трудов Н. И. Пирогов установил важнейшие для хирургической практики законы взаимоотношений кровеносных сосудов и фасций, составляющие основу топографической анатомии как науки. Он описал положение артериальных стволов и покрывающих их слоев так, как они представляются хирургу при обнажении сосудов во время операции. Именно такого рода сведения и должны составлять, по мнению Н. И. Пирогова, содержание хирургической анатомии.

Н. И. Пирогов использовал метод распилов и для разработки вопроса о наиболее целесообразных доступах к различным органам и рациональных оперативных приемах. Так, предложив новый способ обнажения общей и наружной подвздошных артерий, Пирогов произвел серию распилов в направлениях, соответствующих кожным разрезам при этих операциях. Распилы Пирогова отчетливо показывают значительные преимущества обоих его способов по сравнению с другими. Предложенный Пироговым внебрюшинный пояснично-подвздошно-паховый разрез послужил толчком к дальнейшей разработке доступов к забрюшинным органам.

Пирогов говорил: Может быть разный подход к сведениям о строении человеческого тела, и об этом пишет Пирогов: «...Хирург должен заниматься анатомией, но не так, как анатом... Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии... Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения».

2.Н.И. Пирогов - основатель экспериментальной хирургии

Николай Иванович Пирогов (1810-1881) - российский хирург и анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Петербургской АН (1846).

Одно из самых значительных сочинений Пирогова - это завершенная в Дерпте "Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций". Все, что открыл Пирогов, нужно ему не само по себе, все это нужно ему, чтобы указать наилучшие способы производства операций, в первую очередь "найти правильный путь для перевязки той или иной артерии", как он говорит. Здесь начинается новая наука, созданная Пироговым - это хирургическая анатомия. В 1841 году Пирогов был приглашен на кафедру хирургии в Медико-хирургическую академию Петербурга. Здесь ученый проработал более десяти лет и создал первую в России хирургическую клинику. В ней он основал еще одно направление медицины - госпитальную хирургию. Николая Ивановича назначают директором Инструментального завода. Теперь он придумывает инструменты, которыми любой хирург сделает операцию хорошо и быстро. 16 октября 1846 года произошло первое испытание эфирного наркоза. В России первую операцию под наркозом сделал 7 февраля 1847 года товарищ Пирогова по профессорскому институту, Федор Иванович Иноземцев. Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на Кавказе. Здесь, в ауле Салты, он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием. Всего великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. Пирогов в анатомическом театре, распиливал специальной пилой замороженные трупы. С помощью изготовленных подобным образом распилов Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович отправился в Севастополь. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку.