Оглавление

1.1. Линейные корабли и линейные крейсера Российского императорского флота после ПМВ.

Вечером 31 мая 1918 года были торжественно спущены флаги на кораблях Флотилии Северного Ледовитого океана. ФСЛО была расформирована, а ее корабли выведены в резерв или исключены из состава флота.

Это событие стало вехой знаменующей новый этап строительства Российского императорского флота и новое, средиземноморское, направление политики России.

Окончание Великой войны застало русский флот далеко не в лучшем состоянии, усугублявшемся необходимостью освоения нового морского театра - Средиземноморского. Выполнить стоящие здесь перед Российской империей задачи было невозможно без мощного флота линейных кораблей.

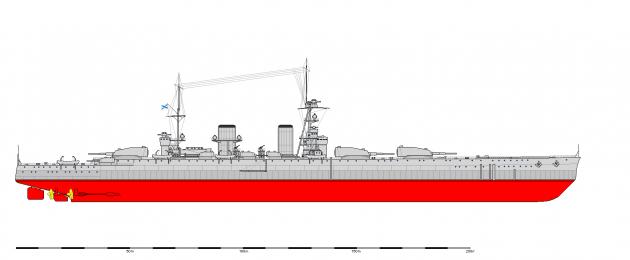

В составе же флота находилось в тот период лишь семь порядком устаревших линкоров-дредноутов и столько же старых додредноутов, еще не выслуживших свой срок, но пригодных лишь для учебных целей. Спешно достраивались три линейных крейсера типа "Измаил", которые должны были войти в состав Средиземноморского флота (четвертый, "Наварин", сильно пострадал от пожара летом 1917 года, вызванном как предполагалось германскими агентами, и его было решено не достраивать).

По принятой летом 1918 года новой кораблестроительной программе предстояло построить 7 новых линейных кораблей, 4 для Балтийского флота и 3 для Средиземноморского. Государственная дума приняла программу, урезав, однако, выделенные средства таким образом, что водоизмещение новых линкоров не могло превышать 35000 т. Скрепя сердце, инженеры совершили, по словам В. П. Костенко, преступление, сократив водоизмещение проектируемых кораблей, главным образом за счет скорости, до требуемой величины. Корабли были заложены на стапелях заводов: ОНЗиВ ("Боспор" и "Царьград"), Балтийского ("Орел"), Ревельского Русско-Балтийского ("Победа"), Путиловского ("Варшава") и Адмиралтейского ("Кёнигсберг").

Первоначально они числились как линкоры типа "Орел", но вскоре, поскольку большинство из них получили названия в честь побед России в Великой войне, они стали именоваться линейные корабли типа "Победа".

Нормальное водоизмещение: 35200 т. Скорость: 23 уз.

Мощность машин: 40000 л.с.

Вооружение: 3х3 406-мм, 2х2 и 8х1 152-мм, 4х1 102-мм.

Бронирование: борт (цитадель) 280+100 мм.

Размерения (квл) 215,4х32,5х9,37 м.

Однако еще до закладки большинства из них произошло событие коренным образом изменившее отношение Государственной Думы к строительству флота.

В сентябре 1919 года знаменитый итальянский поэт Габриэле д"Аннунцио, во главе своих чернорубашечников захватил принадлежащий Королевству сербов, хорватов и словенцев город Риека (бывший Фиуме). Королевство обратилось за помощью к России, и Средиземноморский флот в составе 3 линейных кораблей, 2 линейных и 4 легких крейсеров, сопровождаемых 17 миноносцами, вошел в Адриатическое море. Но тут в дело вмешалась Великобритания, выславшая в Адриатику 7 линейных кораблей и 5 линейных крейсеров из состава своего Средиземноморского флота. Россия была вынуждена отступить.

Расследование инцидента, повлекшего "беспрецедентное унижение Российской империи", в Думе, вылилось в новую кораблестроительную программу, предполагавшую постройку для Средиземноморского флота еще 3 линейных кораблей и 3 линейных крейсеров. Ходили слухи, что после принятия этой программы, директор-распорядитель Ревельского Русско-Балтийского завода послал "комманданте" д"Аннунцио восторженную телеграмму.

Весной 1921 года на стапеле Ревельского завода был заложен линейный крейсер "Варяг", в общих чертах воплотивший идеи максимального линкора В. П. Костенко, проектировавшегося еще в 1916-1917 гг.

Нормальное водоизмещение: 45400 т. Скорость: 30 уз.

Мощность машин: 120000 л.с.

Вооружение: 3х3 406-мм, 8х2 152-мм, 4х1 102-мм.

Бронирование: борт (цитадель) 280+100 мм.

Размерения (квл) 244,6х30,4х9,38 м.

Апофеозом военно-морских амбиций России стали закладываемые с конца 1921 года линейные корабли типа "Варна". Первоначально их планировалось вооружить двенадцатью новыми 42-калиберными 18-дюймовыми орудиями, но в целях экономии и так крайне возросшего водоизмещения число их было сокращено до 10. Нижние носовая и кормовая башня были выполнены двухорудийными, что крайне благоприятно сказалось на обеспечении защиты кораблей от минного оружия - ПМО были выполнены одной ширины на всем протяжении цитадели. Для подъема гидроплана (планировалось в дальнейшем установить на третьей башне катапульту) была разработана новая модель кран-балки.

Нормальное водоизмещение: 47600 т. Скорость: 23 уз.

Мощность машин: 60000 л.с.

Вооружение: 3х3 и 2х2 457-мм, 8х2 152-мм, 6х1 102-мм.

Бронирование: борт (цитадель) 305+100 мм.

Размерения (квл) 240,8х32,9х9,71 м.

Велось также проектирование новых линейных крейсеров заказанных ОНЗиВ ("Россия") и Балтийскому заводу, на котором спешно шло сооружение нового, расположенного под углом к Неве, большого стапеля. Первоначально их предполагалось строить по образцу "Варяга", но информация из Англии о проектировании там линейных крейсеров с 18-дюймовыми орудиями заставила спешно корректировать проект. Теперь его вооружение состояло из 8 457-мм орудий расположенных в трех башнях, причем нижняя носовая была выполнена двухорудийной. Водоизмещение перевалило за 50000 т.

Между тем Морское министерство закончило разработку новой 15-летней кораблестроительной программы 1923-1937 гг. К моменту ее выполнения, Российский флот должен был состоять из 32 линейных кораблей и 16 линейных крейсеров, то есть с учетом уже строящихся и заказанных предстояло построить 22 линкора и 13 линейных крейсеров. Государственная Дума пришла в ужас от требуемых на это ассигнований, тем более что генерал-лейтенант Крылов проговорился, что скоро может пойти речь о строительстве линкоров водоизмещением в 70-80 тыс. т., вооруженных 20-дюймовыми орудиями.

Возможно, что именно по этому на Вашингтонской конференции 1922 года Россия заняла довольно мягкую позицию, согласившись на равенство по тоннажу линейных кораблей с японским флотом, но выговорив право на достройку трех линейных кораблей с 16-дюймовыми орудиями.

В итоге, в 20-е годы, в состав Балтийского флота входили линейные корабли "Петропавловск", "Гангут" и "Полтава", а так же линейные крейсера "Измаил", "Бородино" и "Кинбурн", Средиземноморского же: линкоры "Боспор", "Орел", "Победа", "Император Николай I, "Император Александр III" и "Императрица Екатерина Великая".

По заключенному в 1930 году Лондонскому морскому соглашению Россия обязалась вывести из состава флота все три линейных корабля типа "Гангут", причем один из них превратить в учебный корабль, а два сдать на слом. Это повлекло за собой передислокацию оставшихся линейных сил и, в начале 1931 года, линейные корабли "Орел" и "Императрица Екатерина Великая" перешли на Балтийский (то есть де-факто Североморский флот, базирующийся в Киле). Линейный корабль "Орел" тут же получил у флотских остряков кличку "Орлов". На Кильскую гавань базировались так же линейные крейсера "Бородино" и "Кинбурн". В Средиземном море остались линейные корабли "Победа", "Боспор", "Император Николай I, "Император Александр III" и линейный крейсер "Измаил".

1. ЛК Боспор 1919-1921-1923 ОНЗиВ (Руссуд)

2. ЛК Орел 1919-1921-1924 Балт. з.

3. ЛК Победа 1920-1922-1923 РБЗ

4. ЛК Кёнигсберг 1920-1922-Х Адм. з.

5. ЛК Царьград 1920-Х-Х ОНЗиВ (Руссуд)

6. ЛК Варшава 1920-Х-Х Пут. в.

1. ЛКР Варяг 1921-Х-Х РБЗ

7. ЛК Варна 1921-Х-Х ОНЗиВ (Руссуд)

8. ЛК Сорокамыш 1922-Х-Х ОНЗиВ (Наваль)

9. ЛК Чесма 1922-Х-Х РБЗ

10. ЛК Наварин Х-Х-Х Пут. в.

3. ЛКР Россия Х-Х-Х ОНЗиВ

4. ЛКР (без названия) Х-Х-Х Балт. з.

1.2.

"Первенец" - первый в мире авианосец специальной постройки.

В феврале 1928 года ушедшая в Иран из Туркменистана банда Исмаил-хана имевшая в своем составе около 2000 сабель прорывалась в Индию, под защиту англичан. Брошенный на перехват из Кандагара, по договоренности с Иранским правительством, Астраханский драгунский полк не успевал - грузовики драгун вязли в песке, их постоянные поломки заставили полк растянуться, что создавало опасность уничтожения его басмачами по частям. 2 февраля басмачи встали лагерем в районе Томбедта, тут-то и появилась над ним первая волна бомбардировщиков "Де Хевиленд-Дукс" поднявшейся с авианосца "Первенец" находящегося в Персидском заливе, в районе порта Бендер-Аббас.

Самолеты взлетали двумя группами по шесть машин нагруженные четырьмя стофунтовыми бомбами каждый, с интервалом в полчаса. До цели добрались только 11 бомбардировщиков, один вернулся из-за неисправности в моторе, но и этих машин хватило с лихвой: разогнанные бомбами и пулеметным огнем басмачи были полностью деморализованы и были частично уничтожены, частично взяты в плен драгунами и союзными иранскими частями.

Равнина, усеянная трупами коней и телами сотен басмачей, стала наглядным доказательством эффективности корабельной авиации против наземных сил.

Проводимые в Англии опыты с колесными самолетами корабельного базирования не остались незамеченными в России. Летом 1917 года командующий Балтийским флотом адмирал Непенин поставил вопрос о постройке "палубного авиакрейсера", способного поднимать и принимать аэропланы в свежую погоду. Так как постройка нового корабля перегруженными заказами петроградскими заводами была практически исключена, адмиралу было заявлено, что близкое окончание войны лишает таковую смысла.

Иначе обстояли дела на Черном море. Хотя русский десантный корпус и был выбит из Константинополя германскими войсками (при этом большинству солдат и офицеров удалось переправиться на азиатский берег Босфора), развившие стремительное наступление войска Турецкого фронта, преследующие деморализованную турецкую армию, не оставляли сомнений в судьбе великого города и проливов. В свете предстоящего превращения Черноморского флота в Средиземноморский, постройка авиакрейсера была признана чрезвычайно полезной, причем вероятно этому решению сильно способствовал наметившийся, после спуска на воду последних крейсеров типа "Адмирал Нахимов", простой завода Руссуд.

Первоначальный эскизный проект авиакрейсера был выполнен конструкторами ОНЗиВ в габаритах корпуса "Адмирала Нахимова", однако, выявившаяся невозможность расположения в его корпусе ангара на 10 аэропланов, заставила пропорционально увеличить размеры исходного проекта, что привело к увеличению водоизмещения авиакрейсера до 11500 т и соответственному понижению скорости полного хода до 27,5 узлов.

Корабль, получивший символическое название "Первенец", был заложен на стапеле Руссуда в октябре 1917 года, и. хотя после окончания войны его постройка несколько замедлилась, весной 1919 года был спущен на воду и в 1920 вошел в состав Средиземноморского флота, став первым в мире авианосцем специальной постройки.

Первый блин оказался комом!

Одной из странностей (мягко говоря) проекта было наличие минных рельсов в кормовой части нового корабля, соединенных коридорами с ангаром. Вызвано это было недоверием ГМШ к новому виду оружия, и намерением в случае неудачи получить хотя бы минный заградитель, при настиле рельсов в ангаре способный принимать до 600 мин. Это требование вынудило конструкторов расположить ангарную палубу на уровне главной.

Сами же конструкторы допустили грубейшую ошибку, приняв размах крыльев корабельного самолета в 9,8 м, в то время как у планируемого к применению аппарата "Де Хевиленд-Дукс" таковой составлял 12,9 м. В итоге, самолеты с трудом проходили в узкий, шириной чуть больше 13 м, ангар, вмещавший 10 таких самолетов. Только в 1926 году, после появления модификации этой машины со складными крыльями, загрузку удалось увеличить до 18 самолетов. Тем не менее, ширина полетной палубы оказалась явно недостаточной, что приводило к частым авариям.

Единственный лифт-самолетоподъемник располагался в носовой части и имел грузоподъемность 1,8 т. Впоследствии лифт был заменен на новый позволявший поднимать самолеты весом до 3,5 т, что было явно избыточно - такие машины на "Первенце" никогда не базировались.

Дымоходы от трех групп котлов были выведены на правый борт и объединены в одну трубу, перед которой была размещена небольшая, узкая надстройка. Грот-мачта размещалась так же на правом борту, служа флагштоком и опорой для растяжек антенн радиотелеграфа.

Схема бронирование "Первенца" полностью повторяло таковую крейсеров типа "Адмирал Нахимов", вооружение состояло из восьми 130-мм орудий расположенных в казематах и, по первоначальному проекту, четырех 76-мм зенитных пушек, замененных еще до вступления в строй на 102-мм.

"Первенец" сыграл свою роль экспериментального корабля, дав отечественному кораблестроению бесценный опыт, но уже к концу 20-х устарел настолько, что практически утратил боевое значение. После вступления в строй новых авианосцев программы 1929 года, его предполагалось перевести в разряд учебных кораблей.

Авиационное вооружение Первенца", в начале 30-х гг., составляли 18 бомбардировщиков-истребителей Северского БИ-1.

Водоизмещение нормальное 11800 т.

55000 л.с. 27,3 уз.

Вооружение: 18 самолетов, 8х1 130-мм/55, 4х1 102-мм/45 зенитных орудия.

Бронирование: борт 75 мм, палуба 20+20 мм.

Размерения (квл) 187,68 х18,1х6,4 м.

1.3.

Наследники "Новиков". Первые послевоенные эсминцы Российского императорского флота.

Когда 3 июля 1934 года Муссолини, выведенный из себя бесцеремонными действиями русских крейсеров по отношению к следующим к Суэцкому каналу итальянских судам, объявил России войну, на Сплит базировались два дивизиона эсминцев Средиземноморского флота: Особый и 3-й. В составе 3-го дивизиона имелось 8 эсминцев типа "Хищный" ("Ходкий" находился на ремонте в Севастополе), но с началом войны к нему присоединился югославский лидер "Дубровник".

Первоочередной задачей дивизиона стала блокада Триеста, осада которого русскими и югославскими войсками началась 6 июля.

12 июля находившиеся в дозоре эсминцы "Хищный", "Хваткий" и "Хмурый" обнаружили вышедшие из Триеста лидер "Тигре" и эсминцы "Зеффиро" и "Остро", пытавшиеся прорваться в Венецию. В начавшемся бою первоначально лучше проявили себя 120-мм орудия итальянцев, что объяснялось довольно сильным волнением моря, но, по мере того как погода начала улучшаться, начала брать верх мощь русских 130-миллиметровок. Хотя на "Хищном" были выведены из строя два орудия, русские эсминцы сумели потопить "Зеффиро" и заставить "Тигре" и "Остро" вернуться в Триест, где они были взорваны экипажами при капитуляции города 14 июля.

Принятая летом 1919 года программа строительства Российского императорского флота предусматривала срочную постройку 27 эскадренных миноносцев первой очереди. 9 из них предназначались для Средиземноморского флота и 18 для Сибирской флотилии.

Первоначально предполагалось строить их по образцу эсминцев второй ушаковской серии, однако быстро выяснилось, что модернизационные возможности "Новиков" полностью исчерпаны. К тому же выявилась необходимость увеличения калибра орудий, установка 533-мм торпедных аппаратов и увеличения дальности плавания до 3500 миль. Все это требовало создания нового проекта, получившего название "серийный 36-узловой миноносец". Разработка нового проекта затянулась, и только к весне 1920 года был принят к постройке проект Русско-Балтийского завода.

По итогам состоявшегося конкурса Русско-Балтийский завод получил заказ на 10 эсминцев, Путиловская верфь на 9 (в том числе один для Средиземноморского флота), ОНЗиВ на 8.

Постройка велась достаточно быстро и, уже осенью 1921, года головные эсминцы Ревельской и Николаевской постройки вступили в строй. На испытаниях они продемонстрировали отличные мореходные качества и показали скорость 36,5-36,7 узла. Единственные нарекания вызвало их артиллерийское вооружение: "крейсерские" 130-мм пушки с картузным заряжанием оказались слишком велики для палуб эсминцев с ее ограниченными размерами, что вызывало затруднения с заряжанием орудий и, как следствие, снижение их скорострельности. Вдобавок, в Италии и Франции началась постройка лидеров "звериных" серий, превосходивших "36-узловые" по вооружению.

Последний эсминец Путиловской верфи, "Хваткий", получил расположенную в носовой части опытную спаренную 130-мм артустановку, предполагавшуюся к серийному производству, с установкой на уже построенные эсминцы, но ее испытания не выявили преимуществ в скорострельности - трудности с заряжанием еще более увеличились.

Исходя из выявленных недостатков, было решено отказаться от постройки двух последних эсминцев заказанных РБЗ (точнее они были перезаказаны по новому проекту), так что Сибирская флотилия получила только 16 эсминцев этого типа.

С 1922 года начались работы по созданию нового облегченного патронного орудия, предназначенного для эсминцев новых проектов.

Нормальное водоизмещение: 1640 т. Скорость: 36 уз.

Мощность машин 40000 л.с.

Вооружение: 4х1 130-мм/55, 2х1 37-мм автомата, 2х3 533-мм ТА.

Размерения (квл): 108,5х9,8х3,6 м.

1.4. Авианосец "Адмирал Непенин".

В августе 1934 года бои шли уже на уже подступах к Венеции. Преодолевавшие Альпы солдаты 4-й русской армии вместе с австрийскими войсками так же успешно продвигались вперед, преодолевая отчаянное сопротивление итальянских берсальеров. Легкие силы Российского Средиземноморского флота полностью вымели итальянские корабли из Адриатического моря, главные же силы Regia Marina простаивали в бездействии в своих базах.

Невзирая на отчаянные призывы Муссолини о помощи английское правительство медлило со вступлением в войну на стороне Италии. Препятствием было сразу несколько факторов: сведения о сосредоточении русских десантных кораблей в Мраморном море, переброске на аэродромы Галлиполи тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-2, а также подразделений парашютистов. Целью этих демонстративных приготовлений мог быть только Крит, захват которого русскими создавал серьезную угрозу английским коммуникациям в восточной части Средиземного моря и, в конечном итоге, Суэцкому каналу. Не лучше обстояли дела и в Западном полушарии - США могли без особых проблем захватить все английские колонии в Вест-Индии и даже вторгнутся в Канаду. Разбросанный по нескольким театрам Королевский флот не мог противостоять сразу всем этим угрозам.

6 августа 1934 года патрулировавший к югу от Крита линейный крейсер "Измаил" столкнулся с английским линейным крейсером "Худ", который по данным русской разведки должен был находиться в Скапа-Флоу. Опознав потенциального противника "Измаил" начал отходить к норд-осту, чтобы соединиться с главными силами флота, однако, имевший преимущество в скорости "Худ" постепенно догонял русский корабль. Как выяснилось впоследствии, англичане не замышляли ничего плохого, стремясь лишь оттеснить "Измаил" от следующих в Александрию войсковых транспортов, но русские моряки приняли угрозу всерьез. С находящегося примерно в ста милях авианосца "Адмирал Непенин" были подняты девять пикирующих бомбардировщиков БИП-1, имеющих приказ провести "заградительное" бомбометание по курсу английского линейного крейсера, с целью заставить его отказаться от преследования "Измаила".

В 16.10 первая тройка "Северских" сбросила бомбы перед форштевнем "Худа", причем одна из них разорвалась менее чем в полукабельтове от англичанина. В ответ открыли огонь зенитчики "Худа", почти сразу сбив командирский пикировщик из заходящей на цель второй тройки. Объятый пламенем аэроплан рухнул в море, оба члена экипажа погибли.

Третье звено пикировщиков, под командованием штабс-капитана М. Родионова вышло на цель в 16.35. При бомбометании у командирской машины произошло заклинивание трапеции, отчего отделение бомбы произошло уже при выходе из пикирования, а фактически при кабрировании. Описав огромную дугу, 500-фунтовая бомба упала между кормовыми башнями английского линейного крейсера, пробив броневую палубу и угодив прямо в артиллерийские погреба "Худа", она вызвала чудовищной силы взрыв, разорвавший корпус крупнейшего в мире военного корабля.

На следующий день Англия объявила войну России, еще через сутки США объявили войну Англии, а 10 августа Япония объявила войну России и США. Вторая мировая война стала свершившимся фактом.

Не слишком удачный проект авиакрейсера "Первенец" не остудил энтузиазма Морского министра адмирала Непенина, предложившего для перестройки в авианосец корпус недостроенного линейного крейсера "Наварин". По мнению министра один такой "авианосец" с несколькими десятками аэропланов мог обеспечить стратегическую разведку в интересах целого флота, а при удачном стечении обстоятельств "произвести воздушную атаку кораблей противника".

Разработанный по заказу министра, в 1921 году, проект предусматривал усиление противоминной защиты корабля бортовыми наделками-булями и, в связи с малой степенью готовности машинно-котельной установки, заказ новых нефтяных котлов, что позволяло, несмотря на увеличение водоизмещения, сохранить проектную скорость.

Была изменена схема броневой защиты линейного крейсера, ведь мощное бронирование авианесущему кораблю не требовалось. И главный и верхний броневые пояса были выполнен из 102 мм броневых плит, внутренняя противоосколочная переборка была ликвидирована, зато толщина плит бывшей верхней палубы была увеличена до 76 мм. В трех погребах оставшихся от башен главного калибра разместился авиабоекомплект (торпеды и бомбы), а так же цистерны авиационного топлива.

Ангарную палубу расположили на уровне палубы полубака, что позволяло увеличить длину ангара, а в сочетании с большой его шириной (23,5 м) обеспечить "просторное размещение аэропланов". После вступления в строй авианосец принимал до 48 машин, впоследствии их количество было доведено до 60, что, правда, потребовало более чем вдвое увеличить вместимость бензоцистерн. Ошибка проектировщиков "Первенца", не предусмотревших помещение для ремонтных мастерских, что потребовало срочно соорудить таковое в кормовой части, была учтена в новом проекте: мастерские располагались на месте погребов второй башни ГК, требующие ремонта аэропланы опускались в них с ангарной палубы при помощи крана. Авианосец имел два лифта-подъемника.

В конце 1921 года корпус "Наварина" был отбуксирован в Ревель для достройки на Русско-Балтийском заводе, а в январе 1922 года, через месяц после убийства адмирала Непенина эсером-максималистом Блюмкиным, получил новое название.

Работы на РБЗ велись не слишком спешно, что позволяло учитывать отечественный и зарубежный опыт эксплуатации авианесущих кораблей. Так предусматривавшиеся первоначальным проектом подпружиненные пластинки должные гасить скорость самолета были заменены перед вступлением в строй тросовыми аэрофинишерами, уже прошедшими проверку на "Первенце", сменившим за время плаваний несколько типов "тормозных устройств", от растянутых над палубой сетей, до тросов, растягиваемых свешенными за борт мешками с песком.

Незадолго до вступления в строй была изменена по образцу английского авианосца "Игл" конфигурация носовой части корабля, что увеличило длину полетной палубы. К сожалению, не подлежал устранению главный недостаток проекта: отсутствие галерейной палубы над ангаром, что не обеспечивало жесткости верхней палубы и не позволяло установить гидравлические катапульты для взлета аэропланов с не имеющего хода корабля.

В 1925 году закончивший испытания "Адмирал Непенин" вошел в состав Средиземноморского флота, став крупнейшим кораблем Российского императорского флота, вследствие чего был следующем году классифицирован как линейный авианосец.

В 1934 году авиагруппа "Адмирала Непенина" состояла из 24 разведчиков-торпедоносцев Туполева РБТ-2, 18 бомбардировщиков-истребителей Прокофьева-Северского БИП-1 и 15 истребителей Поликарпова И-7.

Водоизмещение: 34600 т (стандартное), 37300 т (полное).

80000 л.с. - 27,5 уз.

Вооружение: 60 самолетов, 24х1 130-мм/55, 8х1 102-мм/45 зенитных орудий, 4х1 37-мм автомата.

Бронирование: борт 102 мм, палуба 76 мм + 50 мм.

Размерения (квл): 222,4х35,2х9,2 м.

1.5.

Эскадренные миноносцы типа "Шальной".

10 августа 1934 года Россия предъявила ультиматум Греции, потребовав вывести с Крита английские войска. Греция, которая при всем желании не могла бы выполнить это требование, ответила отказом и на следующий день Россия объявила ей войну, что было, впрочем, чистой формальностью, ведь десантные суда Средиземноморского флота уже находились в море.

Утром 12 апреля по острову нанесла удар большая группа трехмоторных бомбардировщиков ТБ-1. Английским истребителям удалось сбить одну гигантскую машину, но этим их успех и ограничился - подошедшие истребители И-7 и БИ-1 поднятые с авианосцев "Адмирал Непенин" и "Первенец" связали боем самолеты защитников Крита, а когда англичане ушли на заправку, над островом появились еще более крупные четырехмоторные ТБ-2 и в небе расцвели купола парашютов.

Десантников было совсем немного, чуть больше трехсот, но народная молва быстро довела это число до многих тысяч. Греческий гарнизон в панике устремился в восточную, свободную, как говорили, от десанта часть Крита, англичане же сняли часть своих сил с побережья, отправив их в глубь острова отлавливать парашютистов, что и обеспечило успешную высадку морского десанта. 14 августа русскими был захвачен порт Ханья, что ускорило разгрузку транспортных кораблей.

Англия, почувствовав серьезную опасность начала настаивать на том, чтобы итальянский флот, наконец, задействовал свои немалые силы, совершив набеговую операцию в Эгейском море.

15 августа дивизия итальянских "Кондотьери" вышла в море и, удачно разминувшись в темноте с русскими дозорами, прошла пролив Китира. Здесь "Альберто ди Джюссано" и "Бартоломео Коллеони" потеряли идущие впереди корабли и, бесцельно поплутав, отправились восвояси, благополучно вернувшись в Таранто, двум же оставшимся "повезло" - в предрассветном сумраке перед "Джиованни делле Банде Нере" и "Альберико да Барбиано" показались шесть русских десантных кораблей, на каждом из которых находилось по 10 танков "В-6".

Прикрытие конвоя обеспечивали легкий крейсер "Адмирал Лазарев" и два эсминца-Новика, но неожиданно для устремившихся в атаку итальянцев старенький русский крейсер оказался серьезным противником. Его 75 мм броневой пояс неплохо защищал от 152-мм снарядов, огня же русских стотридцаток оказалось достаточно для нанесения тяжелых повреждений практически небронированным итальянским крейсерам. Старший офицер русского крейсера, капитан 2-го ранга Н. Кузнецов, заменивший убитого в первые минуты боя командира, умело руководил боем, решительно маневрировал, ведя огонь с обоих бортов, так что орден Святого Георгия 4-й степени и чин капитана 1-го ранга, по мнению офицеров флота, был им вполне заслужен.

Не выдержав, итальянцы начали отходить к осту, но, обратив все свое внимание на пытавшийся их преследовать "Лазарев" даже не заметили устремившиеся к ним с восхода серые тени, так что выпущенный русскими эсминцами торпедный залп оказался, вероятно, самым результативным в истории. В "Альберико да Барбиано" попало четыре торпеды, а в "Джиованни делле Банде Нере" целых семь. По воспоминаниям командира "Щедрого" капитана 2-го ранга С. Овцына, оказавшегося ближе всего к гибнущему крейсеру, весь его левый борт представлял собой сплошную пробоину. "Джиованни делле Банде Нере" опрокинулся и затонул в считанные секунды, а "Альберико да Барбиано" продержался на плаву еще целых пятнадцать минут, успев спустить флаг.

Выявившиеся уже на испытаниях первых эсминцев недостатки вооружения "36-узловых" заставили начать работу по созданию новой артсистемы, имеющей раздельно-гильзовое заряжание. Проведя многочисленные опыты с размерно-весовыми макетами снарядов и зарядов различных калибров, был выбран 29 кг 120-мм снаряд, позволяющий обеспечить максимальную длительную скорострельность и удобство заряжания на узкой, качающейся палубе. Новая артустановка с орудием длинной в 55 калибров проектировалось Обуховским заводом сразу в двух вариантах: одноорудийном и двухорудийном.

Разработка эсминца нового проекта происходила в режиме максимальной экономии. Недавнее прекращение постройки линейных кораблей и линейных крейсеров программы 1919 года привело к серьезным финансовым трудностям - сумма выплаченной частным заводам неустойки была оглашена лишь на закрытом заседании Государственной Думы, что вызвало препятствия к дальнейшему финансированию строительства флота с ее стороны. А ведь по программе 1924-1929 годов предстояло построить 10 новых крейсеров.

В итоге решили ограничиться постройкой двух дивизионов новых эсминцев, по одному для Балтийского и Средиземноморского флотов, которые должны были заменить выводимые в резерв старые эсминцы типа "Дерзкий" и "Счастливый", а также восемь наиболее изношенных балтийских "Орфеев" и "Новик". К планируемым 18 кораблям добавлялись два эсминца для Сибирской флотилии, строительство которых ранее было отложено.

В итоге было решено "предельно" ограничить водоизмещение эсминцев новой серии, снизив мощность ТЗА до 36000 л.с., что позволяло обойтись четырьмя паровыми котлами повышенной производительности вместо пяти имеющихся на предыдущей серии, понизив скорость до 35,5 узлов.

При этом МГШ проявил неудовольствие недостаточным, по его мнению, количеством торпедных аппаратов на эсминцах типа "Хищный", потребовав разместить на новых кораблях по три четырехтрубных торпедных аппарата. В итоге, по своим параметрам эскизный проект стал напоминать первоначальный проект Новиков, с 12-торпедным залпом и двумя двухорудийными 120-мм артустановками, расположенными в оконечностях.

В скором времени, однако, состав вооружения был пересмотрен, в сторону усиления артиллерии и улучшения ее живучести - МГШ предпочел установку кормовых орудий в одноорудийных установках, пойдя на уменьшение числа торпед в залпе до десяти, с установкой двух пятитрубных торпедных аппаратов "нового образца".

Было улучшено расположение 37-мм автоматов, с увеличением углов их обстрела, чему способствовал отказ от двух шлюпок, которые как показывала практика, "могли быть успешно заменены спасательными плотами".

Лучшим из рассматриваемых был признан проект Путиловской верфи, образцом для которого были приняты обводы миноносцев типа "Упрямый".

По итогам состоявшихся торгов Русско-Балтийский завод получил заказ на пять эсминцев, три из которых предназначались для Средиземноморского флота, а два для Сибирской флотилии, Путиловская верфь на шесть балтийских и ОНЗиВ на шесть средиземноморских. Заказ еще на три эсминца для Балтийского флота неожиданно достался заводу Крейтона в Або, недавно проведшего полную реконструкцию производства.

Все двадцать эсминцев типа "Шальной" вошли в боевой состав флота в 1927-1928 годах.

Водоизмещение: 1290 т (стандартное), 1670 т (полное). Скорость: 35,5 уз.

Мощность машин 36000 л.с.

Вооружение: 1х2 и 3х1 120-мм/55, 2х1 37-мм автомата, 2х5 533-мм ТА.

Размерения (квл): 101,1х9,7х3,5 м.

1.6.

Модернизация линейных кораблей

типа

"Императрица Екатерина Великая".

Быстрое моральное и физическое устаревание первых дредноутов Российского императорского флота, составляющих половину всех наличных линейных сил, в 20-е гг., заставило руководство флота задуматься об их модернизации. Первоначально проект таковой был разработан применительно к линейным кораблям типа "Севастополь", но начать ее так и не успели, так как все три оставшихся корабля этого типа были выведены из боевого состава флота в соответствии с подписанным в 1930 г. Лондонским соглашением.

Адаптация проекта модернизации к линейным кораблям "Императрица Екатерина Великая" и "Император Александр III" началась почти сразу после подписания Лондонского соглашения. Приоритетными направлениями были:

а). Установка бортовых противоторпедных наделок (булей).

б). Замена изношенных котлов на новые, с нефтяным отоплением и увеличенной паропроизводительностью.

в). Повышение дальности стрельбы орудий главного калибра путем увеличения углов их возвышения.

Особую сложность по сравнению с проектом модернизации линейных кораблей типа "Севастополь" вызвало меньшее расстояние между носовыми башнями главного калибра линкоров николаевской постройки, чем у петербургских, что не позволяло разместить достаточно развитую надстройку и новую, увеличенных размеров, боевую рубку. Выходом стал разворот второй и третьей башен в корму, с перенесением дымоходов котельных отделений и, соответственно, дымовых труб.

С другой стороны меньшая длина линейных кораблей николаевской постройки, имевших соотношение высоты форштевня к длине близкое к 1:20, избавило конструкторов от такой головной боли как необходимость улучшения мореходности модернизируемых кораблей. Конструкция носовой части "Императрицы Екатерины Великой" и "Императора Александра III" осталась неизмененной.

Работы по модернизации "Императора Александра III" были начаты заводом Наваль в конце 1930 г., а летом 1932 г. корабль вышел на ходовые испытания, подтвердившие, прежде всего, правильность расчета обводов бортовых наделок, ликвидировавших имевшийся ранее дифферент на нос. Несмотря на это, снятые перед окончанием постройки линкора носовые 130-мм орудия не были возвращены на штатные места, так как восемнадцати имеющихся орудий противоминного калибра сочли достаточным. Торпедные аппараты были сняты. На третьей башне разместилась катапульта для запуска гидроплана-разведчика, причем второй гидроплан мог быть размещен поперек корпуса корабля между башней и кормовой надстройкой. Однако на практике второй гидроплан никогда на корабле не базировался. Кормовая надстройка, с треногой мачтой (третья опора в корме) и двумя ферменными кранами выполнялась по типу усовершенствованных надстроек линейных кораблей типа "Победа".

"Императрица Екатерина Великая", перечисленная летом 1930 г. в состав Балтийского флота, проходила аналогичную модернизацию в Ревеле на Русско-Балтийском заводе в 1931-1933 гг.

Водоизмещение: 29500 т (стандартное), 31700 т (полное) т. Скорость: 21 уз.

Мощность машин: 37800 л.с.

Вооружение: 4х3 305-мм/52, 18х1 130-мм/55, 6х1 102-мм/45.

Бронирование: борт (цитадель) 262,5+50 мм, палуба 37+75+25 мм.

Размерения (квл) при нормальном водоизмещении: 168х29,3(макс. - 32,98)х8,45 м.

1.7.

Касос.

В середине августа 1934 года сложившееся на Крите положение характеризовалось как крайне неустойчивое. Английские и постепенно приходившие в себя греческие войска оказывали русским все более упорное сопротивление, обороняя оказавшийся в почти полном окружении Ираклион, подвергаемый непрерывным бомбардировкам с воздуха и обстрелам с моря. Вместе с тем русские силы постоянно увеличивались, благодаря переброске войск через Эгейское море, оказавшееся под полным контролем Средиземноморского флота.

Командующий находящимся в Александрии соединением "М" адмирал Моул, должен был дождаться уже вышедших из Сингапура линейных кораблей "Уорспайт" и "Малайя", но угроза полного захвата Крита русскими уже не давала ему на это времени. Впрочем, его трех линейных кораблей было, по мнению английского командующего, достаточно чтобы "навести порядок в Эгейском море, и показать, наконец, курносым мощь флота Его Величества".

19 августа Моул вывел свои линкоры "Ривендж", "Ройял Оук" и "Резолюшн" в море, направив эскадру к проливу между Критом и островом Касос.

Утром 20 августа английские корабли были обнаружены с воздуха русскими разведывательными аэропланами и, выйдя на траверс Касоса, Моул увидел выходящие ему во фланг главные силы русского Средиземноморского флота, состоящие из четырех линейных кораблей, сопровождаемых пятью крейсерами и пятнадцатью эскадренными миноносцами.

Бой начался в 13.20 и, хотя русские постоянно пытались перестроиться в строй пеленга, чтобы получить преимущество за счет больших углов обстрела своих орудий, адмиралу Моулу удавалось парировать их действия, отклоняясь в сторону Касоса, так что в итоге, во время боя, обе эскадры обошли остров с севера.

Имея некоторое преимущество в эскадренной скорости, англичане находились несколько впереди русской колонны, что позволило им сосредоточить огонь всех своих кораблей на флагманском линкоре "Боспор". Русские вели рассредоточенный огонь: "Боспор" стрелял по головному "Ривенджу", "Победа" по "Ройял Оук", а линкоры второй бригады "Император Николай I" и "Император Александр III" по "Резолюшн". Обе попытки английских эсминцев выйти в торпедную атаку были парированы огнем противоминных орудий русских линкоров и выходящих навстречу противнику крейсеров.

В 15.40 английские корабли подверглись атаке девятки поднятых с авианосца "Адмирал Непенин" аэропланов-торпедоносцев, оказавшейся, несмотря на храбрость русских пилотов, безуспешной, хотя одна из сброшенных ими торпед прошла всего в нескольких метрах от кормы "Ривенджа". Два русских аэроплана оказались при этом сбиты.

В 16.05 "Резолюшн" сообщил флагману о полученном крайне неприятном попадании русского 12-дюймового снаряда, пришедшимся под броневой пояс. Снаряд взорвался в котельном отделении, что привело к его затоплению и вынудило линкор снизить ход. Тем не менее, бой продолжался.

Около 17 часов к месту боя подошел линейный крейсер "Измаил" сопровождаемый тремя эсминцами, но в бою участия не принимал, оставаясь в отдалении.

В 17.48 надстройки английских кораблей огласились радостными криками: сильно севший на нос "Боспор", на котором давно была выведена из строя вторая башня, покинул строй, отходя на север, прикрываясь корпусами остальных русских линейных кораблей. Но радость англичан оказалась преждевременной - теперь их порядком побитым линкорам противостояли три почти неповрежденных русских линейных корабля, с "Измаилом" в качестве резерва. "Резолюшн" принял более тысячи тонн воды, на нем, как и на "Ройял Оук" действовали только две башни, одна из башен была выведена из строя и на "Ривендже".

Поняв, что дальнейшее продолжение боя может привести к потере всех линейных кораблей, Моул вышел из боя, направив эскадру на юг, в пролив между островами Касос и Карпатос. Русский флот их не преследовал, занятый конвоированием сильно поврежденного "Боспора".

На рассвете следующего дня английская эскадра подверглась атаке русских пикирующих бомбардировщиков, оказавшейся безуспешной, но в Александрию вернулись лишь два линейных корабля эскадры - израненный "Резолюшн" затонул всего в восьмидесяти милях от порта, правда большую часть его экипажа удалось спасти.

Через час после возвращения в Александрию "Ройял Оук" сел на грунт, вследствие неконтролируемого затопления.

26 августа, выходящий из Порт-Саида линейный корабль "Малайя" подорвался на донной мине, надолго выбыв из строя. В тот же день, неведомо как оказавшаяся в Северном море американская подводная лодка потопила возле Оркнейских островов линейный корабль "Куин Элизабет".

25 августа пал Ираклион, а 28 капитулировали остававшиеся на Крите английские и греческие войска.

В тот же день премьер-министр Великобритании Дж. Рамсей Макдональд записал в своем дневнике: "Кажется Восточное Средиземноморье уже потеряно для Королевского флота".

1.8.

Тяжелые крейсера типа "Ослябя".

"Пересвет" умирал медленно и мучительно. В прицелах английских кораблей вместо стройного силуэта русского крейсера маячила груда окутанного дымом, но все еще не желающего тонуть изорванного металла, поминутно озаряемая вспышками новых и новых разрывов. Лишь вторая носовая башня, до сих пор не получившая ни одного попадания, продолжала вести редкий огонь по окружившим "Пересвет", словно легавые загнанного волка, британским крейсерам.

Наконец русский крейсер начал быстро садиться носом, одновременно кренясь на левый борт, и в 18.10 опрокинулся и затонул. Из более чем 800 членов его экипажа, англичанами было спасено лишь 23 человека.

*************************

В середине сентября 1934 года русской разведкой было выявлено смещение активности английских крейсерских сил в район восточнее Британских островов и к югу - к Гибралтарскому проливу. Этому способствовали действия в Атлантике американских крейсеров, осложнивших проведение английских транспортов из Южной Америки и африканских колоний. В итоге МГШ задумал провести собственную крейсерскую операцию у норвежского побережья.

Для рейдерства был выделен тяжелый крейсер Балтийского флота "Пересвет", что вызвало протесты командующего Балтийским флотом, под началом которого имелось всего три таких корабля. Вице-адмирал Косинский считал, что даже если задуманный рейд окончится благополучно, "Пересвету" придется уйти в Романов-на-Мурмане, где он, скорее всего, окажется заблокирован и будет выведен из строя до конца войны. Тем не менее, МГШ настоял на своем решении и вечером 26 сентября "Пересвет" вышел в море. Благополучно миновав в темноте Датские проливы, крейсер направился на север и, в полдень 28-го, обнаружил первую добычу - английское судно, нагруженное норвежской рудой. Однако не успел "Пересвет" погрузить в шлюпки высадочную партию, как на западе были обнаружены несколько дымов, явно принадлежащих военным кораблям. Поднятый гидроплан опознал приближающиеся корабли как два тяжелых и два легких (типа "D") крейсера.

Оставив в покое английский рудовоз, "Пересвет" устремился дальше на север и смог оторваться от преследователей, однако на следующий день обнаружил еще три идущих ему навстречу английских крейсера. На русском корабле не знали, что давно находятся под присмотром аэропланов-разведчиков с авианосца "Глориес" и английское Адмиралтейство не собирается упускать оказавшуюся в его когтях добычу.

"Пересвет" изменил курс, направившись к Фарерским островам, не подозревая, что после начала войны англичане разместили там, по согласованию с Данией свою военно-морскую базу.

На рассвете 30 сентября, сигнальщики русского крейсера увидели, что дымы английских кораблей окружают "Пересвет" со всех сторон. Поднятый с катапульты гидроплан, с двумя добровольцами - пилотом подпоручиком Языковым и летнабом кондуктором Ивановым, которые знали, что возвращаться им будет некуда, ведь крейсер не сможет остановиться, чтобы подобрать их, обнаружил четыре тяжелых и семь легких английских крейсеров. Лучшей новостью оказалось то, что с оста находятся лишь два английских легких крейсера, что давало "Пересвету" шанс вырваться из ловушки.

Увы, летчики ошиблись, крейсера, в бой с которыми вступил "Пересвет", оказались не легкими "С", а тяжелыми типа "Хаукинс", на которые после начала войны были возвращены их 190-мм орудия. В ходе боя "Пересвету" удалось нанести повреждения "Фробишеру", заставив его выйти из боя, Но и русский крейсер понес тяжелый урон: была выведена из строя носовая башня главного калибра, а главное затоплено кормовое машинное отделения, и "Пересвет" значительно снизил ход.

Все новые и новые, подходившие к месту боя, английские крейсера открывали огонь по обреченному русскому кораблю, приближая тем самым неизбежную развязку.

************************

Первая послевоенная кораблестроительная программа 1919-1923 гг. предусматривала помимо строительства линкоров, закладку восьми новых легких крейсеров, четыре из которых предназначались для Балтийского и четыре для Средиземноморского флота. Хотя, после принятия в 1920 г. программы строительства дополнительных линейных кораблей для Средиземного моря, постройка легких крейсеров была по финансовым соображениям отложена, проектно-конструкторские работы по ним продолжались.

Проектируемый крейсер должен был иметь вооружение из 9 178-мм 60-калиберных орудий в палубно-щитовых установках, работа по созданию которого велись параллельно разработке проекта. Одно такое орудие располагалось на полубаке, два в корме, линейно-возвышенно, и 6 побортно. Такая схема позволяла вести бортовой огонь из 6 орудий и продольный из 5 и 4, по носу и корме соответственно.

Однако после 1922 года отношение к палубно-щитовым установкам начало сменяться на негативное. Информация о строительстве новых крейсеров с 6х2 140-мм башенными установками в Японии, и с 4х2 155-мм во Франции, заставило и русских конструкторов серьезно задуматься над проектами башенных крейсеров. В итоге появился проект крейсера с тремя трехорудийными 178-мм башенными установками, расположенными линейно, но и такой вариант не удовлетворил МГШ. Было отмечено, что обслуживание средних орудий в таких установках, имеющих ручное заряжание, сопряжено со значительными трудностями, что могло привести к снижению скорострельности. Да и само расположение средней башни не давало возможности вести огонь в нос и в корму. Рекомендовалось перейти на двухорудийные башни с орудиями 203-мм калибра, обеспечивающие удобство заряжания и соответствующие максимально допустимой по Вашингтонскому договору норме. Четыре таких башни должны были быть расположены линейно-возвышенно, попарно в носу и корме корабля.

Главным предназначением новых крейсеров являлась дальняя разведка в интересах эскадры линейных кораблей, в ходе которых они могли столкнуться с численно превосходящими крейсерскими силами противника. Учитывая, что большинство имеющихся в наличии английских и японских легких крейсеров имели на вооружении 140-152-мм орудия, считалась достаточной защита цитадели 76 мм поясом цементированной брони. Оконечности защищались 25 мм гомогенной броней. Тем не менее, не снималась и задача защиты линейных сил от атак миноносцев противника, каковая требовала возможности ведения огня по нескольким целям одновременно (минимум двум). Для этого проектируемые крейсера получили по два командно-дальномерных поста, вместо первоначально предполагавшегося одного на фок-мачте, а вместо легкой грот-мачты установили мощную треногу.

Нерешенной осталась задача увеличения живучести крейсеров путем расположения МКО по эшелонной схеме. Опасаясь увеличения водоизмещения сверх допустимого по Вашингтонскому договору, конструкторы расположили ее по классической линейной схеме, с размещением восьми котлов в четырех котельных отделениях, а турбозубчатых агрегатов - в двух. Правда, между машинными отделениями расположили погреба боезапаса зенитных орудий, что снижало вероятность затопления двух турбинных отделений в результате попадания торпеды в переборку между ними.

Заказ на постройку четырех крейсеров для Балтийского флота получили Балтийский и Адмиралтейский заводы, а на четыре средиземноморских - ОНЗиВ.

Постройка крейсеров шла довольно медленно, что было связано в первую очередь с задержкой изготовления ГТЗА большой мощности, ранее в России не производившихся, так что в итоге почти одновременная закладка столь большой серии крупных крейсеров была признана ошибочной. МГШ констатировал, что строить эти корабли можно было не параллельно, а последовательно, закладывая вторые из каждой заказанной пары на том же стапеле что и первые, после их спуска на воду, что могло ускорить постройку первых четырех крейсеров. Только весной 1929 года вступил, наконец, в строй николаевский "Царьград", а два года спустя последний крейсер серии - "Иоанн Грозный".

Уже в ходе достройки на плаву, крейсера начали оснащать катапультами фирмы "Хейнкель", первые три из которых были получены из Германии, а остальные изготовлены в России по лицензии. От запроектированного ранее крана на грот-мачте отказались, установив два крана в районе второй дымовой трубы, что позволило разместить второй гидроплан между трубами. Из-за незапланированной установки катапульт и кранов пришлось сместить в нос установки 102-мм зенитных орудий, что затруднило доставку к ним боезапаса, вследствие чего пришлось установить возле них увеличенных размеров кранцы для хранения снарядов.

В 1933 году на крейсерах типа "Ослябя" дополнительно установили 2х2 37-мм зенитных автомата и 4х1 13,2-мм пулемета "Гочкис".

В конце 1931 года, тяжелый крейсер "Иоанн Грозный" был перечислен в состав Средиземноморского флота, в составе которого и встретил начало новой войны.

1. Ослябя 1925-1926-1929 Балт. з-д

2. Царьград 1925-1927-1929 Наваль

3. Россия 1925-1928-1929 Руссуд

4. Дмитрий Донской 1925-1928-1930 Балт. з-д

5. Варна 1925-1928-1929 Руссуд

6. Пересвет 1925-1928-1930 Адм. з-д

7. Иоанн Грозный 1926-1928-1931 Адм. з-д

8. Сорокамыш 1926-1928-1930 Наваль

Водоизмещение: 9950 т (стандартное), 13600 т (полное).

Вооружение: 4х2 203-мм/55, 6х1 102-мм/45 орудий, 4х1 37-мм автомата, 2х3 533-мм ТА.

Бронирование: борт 76 мм, палуба 50 мм.

Мощность МКО: 120000 л.с. Скорость: 34 узла.

Размерения (квл): 193,4х20,2х6,6 м.

Дальность плавания 7000 миль (15 уз)

1.9.

Тяжелые крейсера "Рюрик" и "Варяг".

"Рюрик".

10 октября 1934 года русские крейсера входили в гавань Пёрл-Харбора. Экипажи американских линкоров, крейсеров и эсминцев выстроились вдоль бортов своих кораблей, приветствуя героев, вырвавшихся буквально с того света. Очень внушительно выглядевших героев: скалящиеся рваным металлом остатки ангара "Рюрика", изрешеченные осколками надстройки "Авроры" и зияющая торпедная пробоина в борту "Паллады", произвели на американцев неизгладимое впечатление.

После того как Япония объявила войну России, находившаяся во Владивостоке бригада крейсеров Сибирской флотилии считалась надежно заблокированной. Быстрый захват японскими войсками северной части Сахалина и высадка японского десанта на Камчатке (где они быстро втянулись в бесконечную и жестокую партизанскую войну с местным населением), лишил корабли Сибирской флотилии всех маневровых баз. Без малого два месяца русские крейсера простояли на рейде Владивостока, не покидая порта даже для прикрытия выходящих в поиск групп эсминцев, и почти приучив японское командование к мысли, что так будет всегда.

Операция готовилась долго и тщательно. В течение трех недель подводные лодки "Г12" и "Осетр" вели наблюдение за прохождением японских судов через пролив Лаперуза. При этом подводникам было категорически запрещено атаковать даже самые аппетитные цели. К концу сентября общая картина японских минных заграждений и безопасных фарватеров была занесена на оперативную карту в штабе флотилии.

Поздно вечером 28 сентября возглавляемый "Рюриком" отряд скрытно вышел из Владивостока. Рассвет 29 сентября застал русские корабли у входа в пролив Лаперуза. Выставив параваны-охранители, крейсера вошли в пролив, где все же зацепили край минного поля, что явствовало из обнаружения двух подсеченных параванами мин. Тем не менее, форсирование пролива прошло успешно и крейсера вышли в Охотское море.

Пройдя через пролив Екатерины, русские крейсера направились на юг, вдоль малой Курильской гряды, и вскоре обнаружили японский пароход, порожнем возвращающийся с Камчатки, причем радисты японского судна успели передать сигнал тревоги. Пересадив японскую команду в шлюпки и утопив сухогруз, отряд продолжил путь на юг. Шлюпки с потопленного парохода, были вскоре обнаружены японским гидропланом, доставившим капитана и нескольких судовых офицеров в Японию, где они сообщили о направлении движения русского отряда.

Соответственно с полученной информацией, японский флот начал сосредотачивать свои силы к востоку от Сангарского пролива, а разведывательная авиация флота концентрировать полеты вдоль восточного побережья Хоккайдо. В этом районе русских поджидало целое соединение японского флота, включавшее, помимо тяжелых крейсеров, два линейных крейсера типа "Конго", и авианосцы "Рюдзё" и "Хосё", но 2 октября было получено сообщение с подводной лодки, обнаружившей русский отряд далеко в океане. Русские крейсера шли на Гавайи!

Дальнейшее преследование русских кораблей приняло на себя находящееся в этом районе соединение, состоящее из авианосца "Акаги" и шести крейсеров. Догнать русский отряд они не смогли, но аэропланы с авианосца действовали чрезвычайно активно: их атаки следовали одна за другой, причем основным их "клиентом" почему-то стала, идущая в середине строя, "Аврора". Ни одного попадания в нее не было достигнуто, но близкие разрывы бомб вызывали сотрясения корпуса, негативно сказывавшиеся на состоянии механизмов, а осколки поражение палубной команды и расчетов зенитных орудий (выбыло из строя около 60 человек). 7 октября фугасной авиабомбой был разбит левый ангар "Рюрика", а 8-го торпедное попадание в носовую часть получила "Паллада". Все это удовольствие обошлось японцам в восемь сбитых аэропланов, но и скорость русского отряда снизилась, что в принципе позволяло японским крейсерам рассчитывать на успешный их перехват.

Но Гавайские острова были уже совсем близко.

9 октября над русскими кораблями появились американские истребители, с ходу сбившие два японских торпедоносца и основательно охладившие воинственный пыл самураев. Дальше была торжественная встреча в Пёрл-Харборе.

***************************

Массовая постройка Японией новых быстроходных и хорошо вооруженных легких крейсеров не могло не вызвать беспокойства России. Имевшиеся на Дальнем Востоке легкие крейсера "Муравьев-Амурский" и "Адмирал Эссен" (бывший немецкий "Кёнигсберг") быстро устаревали, теряя боевую ценность, прежде всего, из-за недостаточной скорости хода. Поэтому, помимо восьми крейсеров предназначавшихся для Балтийского и Средиземноморского флотов, программа 1924-1929 гг. предусматривала постройку двух крейсеров для Сибирской флотилии, заказы на которые получили Путиловский и Ревельский Русско-Балтийский заводы.

Поскольку предназначением дальневосточных крейсеров считалась не разведка, а действия на коммуникациях противника, ГУК сочло возможным уменьшить их скорость по сравнению с базовым проектом, за счет чего увеличить дальность плавания, расположить МКО по эшелонной схеме и несколько усилить броневую защиту. В то же время, снижались требования к маневренности кораблей, что позволяло отказаться от второго руля, и отменялось требование ведения артиллерийского огня по нескольким целям одновременно.

Важной особенностью проектов "дальневосточных" крейсеров было наличие принятой уже при разработке проекта катапульты для разведывательных гидропланов, и логично вытекающей из этого идеи укрытия хрупких аппаратов в специальных ангарах. Хотя первоначально предполагалось оснастить проектируемые крейсера четырьмя гидропланами, в ангарах поместилось лишь два, третий же пришлось хранить непосредственно на катапульте. От четвертой машины вынуждены были отказаться.

ПВО проектируемого Русско-Балтийским заводом крейсера было первоначально представлена лишь четырьмя 102-мм орудиями, но получаемая информация о строительстве японских авианосцев заставила изменить проект - уже в ходе постройки количество 102-мм орудий было удвоено.

Крейсер, получивший название "Рюрик", был заложен на стапеле Русско-Балтийского завода летом 1926 года и, в конце 1929, вошел в состав Сибирской флотилии.

"Рюрик" 1926-1928-1929 РБЗ

Водоизмещение: 9990 т (стандартное), 14200 т (полное).

Вооружение: 4х2 203-мм/55, 8х1 102-мм/45 орудий, 4х1 37-мм автомата, 2х3 533-мм ТА.

Бронирование: борт 90 мм, палуба 51 мм.

Мощность МКО: 100000 л.с. Скорость: 32,5 узла.

Размерения (квл): 184,7х20,9х6,6 м.

Дальность плавания 10000 миль (15 уз).

"Варяг".

Гибель линейного корабля "Резолюшн", и выход из строя линейных кораблей "Ройял Оук" и "Малайя", заставили Британское Адмиралтейство пойти на решительные шаги с целью укрепления английских сил в Средиземном море. В начале сентября из Скапа-Флоу на Мальту пришли линейные крейсера "Ринаун" и "Рипалз", что сильно ослабило флот метрополии, но одновременно создавало серьезную угрозу русскому линейному крейсеру "Измаил", до этого свободно оперирующему у итальянского побережья. Бой с двумя более быстроходными английскими линейными крейсерами, имевшими на вооружении в общей сложности двенадцать 15-дюймовых орудий, был слишком опасен для "Измаила", поэтому он был временно включен в состав 1-й бригады линейных кораблей, заменив собой ремонтирующийся после боя у острова Касос линейный корабль "Боспор".

Исчезновение "Измаила" из акватории Ионического моря вызвало всплеск энтузиазма у итальянского командования.

21 сентября 1934 года корабли 2-й бригады крейсеров Средиземноморского флота: "Царьград", "Сорокамыш" и "Варяг" столкнулись с отрядом из шести итальянских крейсеров, три из которых были опознаны как тяжелые типа "Зара". Не слишком стремясь завязывать бой при таком численном превосходстве, а тем более с хорошо забронированными "Зарами", русские крейсера развив полный ход стали отходить к осту, но уже через двадцать минут на "Варяге" вышел из строя ТЗА среднего вала и он был вынужден снизить ход. "Царьград" и "Сорокамыш" повернули, чтобы вступить в бой вместе с товарищем, но тут итальянцы обнаружившие, что русские крейсера идут на них, так же развернулись и ушли, причем даже не в Таранто, а в Мессину.

В итоге, очередная авария МКО "Варяга" принесла успех русскому флоту, избавив коммуникации в Адриатическом море от угрозы со стороны итальянских крейсеров.

***************************

Проект второго предназначавшегося для Сибирской флотилии крейсера разрабатывался Путиловским заводом в соответствии с собственными представлениями о типе его машинно-котельной установки. Получив от Русско-Балтийского завода чертежи "Рюрика", путиловцы предложили, за сравнительно небольшую дополнительную плату, применить на своем корабле котлотурбинную установку, работающую на перегретом до 350 градусов, при давление 28 атмосфер, паре. Это, по словам проектировщиков, позволяло получить более мощную котлотурбинную установку, при равном с устанавливаемой на "Рюрике" расходе топлива, а вместе с применением трехвальной схемы позволяло значительно уменьшить ее удельный вес.

Следует отметить, что до этого, наиболее продвинутые котлотурбинные установки эсминцев типа "Шальной", работали на паре перегретом до 210 градусов, при давлении 22 атмосферы. Исходя из этого, специалисты ГУК негативно расценили предложение завода, заявив, что его правление хочет убить двух зайцев одновременно: получить дополнительную прибыль и бесценный опыт в проектировании новых котлотурбинных установок. Проводить же такой эксперимент следует на кораблях не крупнее эскадренного миноносца.

Тем не менее, возможность получить 35-узловой крейсер с сильным бронированием и большой дальностью плавания была слишком соблазнительной, вдобавок, в случае успеха, можно было начать постройку таких кораблей для Средиземноморского и Балтийского флотов. Поэтому, было решено приять предложение завода, со своей стороны ГУК предложил переработать схему расположения ангаров, расположив их ворота в корму, что защищало их от набегающих на полном ходу потоков воздуха. В итоге конструкторам пришлось сдвинуть в нос вторую трубу, увеличив тем самым длину дымоходов.

Уже в ходе постройки была изменена конструкция фок-мачты: тренога, вызвавшая из-за чрезмерной вибрации нарекания уже во время испытаний "Царьграда", была заменена четырехопорной конструкцией по итальянскому образцу.

В начале 1930 года крейсер, получивший называние "Варяг", вышел на ходовые испытания, развив скорость 35,3 узла, однако во время шестичасового пробега на полной скорости произошла авария левого ТЗА. Вскоре после ликвидации этой аварии вышел из строя и правый. Расследование показало, что завод-строитель применил при постройке турбин недостаточно прочные (и более дешевые) марки стали. Путиловский завод обязали выполнить бесплатно переделку турбин, а заодно произвести упрочнение паропроводов. К котельным установкам претензий предъявлено не было.

"Варяг", первым из кораблей русского флота еще при постройке получил 13,2-мм зенитные пулеметы "Гочкис", лицензионное производство которых налаживалось в России.

Осенью 1931 года, на "Варяге", уже находящемся в Средиземном море произошла авария котла, повлекшая многочисленные человеческие жертвы. Вину вновь возложили на завод-строитель, хотя были достаточные основания считать причиной аварии пресловутый человеческий фактор.

Исходя из выявленных конструктивных недостатков, было решено не отправлять "Варяг" на Дальний Восток, а оставить его в составе Средиземноморского флота, поближе к судоремонтным заводам. Служба "Варяга" в составе СМФ проходила с переменным успехом: крейсер то радовал командование своей быстроходностью, то в очередной раз становился на внеплановый ремонт, выводя из себя флотских финансистов.

Исходя из условий Средиземноморского театра, было решено оставить на "Варяге" только два гидроплана, так как действовать ему предстояло в составе бригады, имеющей в общей сложности достаточное количество разведывательных аппаратов.

"Варяг" 1927-1929-1931 Пут. з-д

Водоизмещение: 9940 т (стандартное), 14100 т (полное).

Вооружение: 4х2 203-мм/55, 6х1 102-мм/45 орудий, 6х1 37-мм автоматов, 4х1 13,2-мм пулемета, 2х3 533-мм ТА.

Бронирование: борт 90 мм, палуба 51 мм.

Мощность МКО: 132000 л.с. Скорость: 35 узлов.

Размерения (квл): 186,2х20,8х6,6 м.

Дальность плавания 10000 миль (15 уз)

1.10.

Лидеры экстренной программы.

Успехи русской армии и флота в начале войны вызвали в русском обществе настоящую победную эйфорию. Русские газеты смаковали сообщение о том, что английское правительство, не в силах иным путем ущемить Россию, не нашло ничего лучше чем интернировать русских ученых работающих в лабораториях Резерфорда.

В действительности дела обстояли вовсе не так блестяще. Хотя русским и австрийским войскам удалось в сентябре 1934 года взять Милан и Турин, а затем и Геную, форсировать реку По так и не удалось - сопротивление итальянцев и переброшенных на Апеннинский полуостров английских войск постоянно усиливалось.

В Греции русские и болгарские войска были, как и в прошлую войну, остановлены под Салониками. Русский Средиземноморский флот готовился к крупным десантным операциям на восточном побережье Пелопонесского полуострова, без которых, как становилось ясно, заставить Грецию заключить выгодный России мир было маловероятно.

Прочный позиционный фронт установился и в Манчжурии. Попытки русских войск прорваться в Корею были жестко пресечены японцами.

Война на море в сентябре-октябре 1934 шла довольно вяло. Англичане осторожничали, дожидаясь возвращения в строй линейных кораблей "Ройял Оук" и "Малайя", русские ожидали окончания ремонта "Боспора".

В лучшую сторону выделялись на этом фоне активные действия лидеров Особого дивизиона Минных сил Балтийского флота. "Алмаз", "Рубин", "Опал" и "Сапфир" буквально затерроризировали флот Метрополии, постоянно появляясь в акватории Северного моря, проведя даже несколько обстрелов английских портов, и благодаря высокой скорости уходя от превосходящих сил англичан. Крупнейшим их успехом стало торпедирование и потопление легкого крейсера "Диомед" (сопровождающие его эсминцы "Вояджер" и "Виндзор" были потоплены артиллерией).

Скромнее были успехи второго Особого дивизиона входящего в состав Средиземноморского флота. Хотя уцелевшие итальянские эсминцы не покидали порты Адриатического моря, большую активность здесь проявляли торпедные катера противника, благодаря своей малой заметности совершавшие смелые ночные рейды на русские коммуникации. Уже 5 сентября одним из них был торпедирован лидер "Гранат", на три месяца выбывший из строя. Ровно через месяц итальянским торпедным катером был торпедирован лидер "Жемчуг". Попадание пришлось в кормовую часть, и лидер так и не был отремонтирован до конца войны. Находясь в Сплите, он был включен в систему обороны базы в качестве плавучей батареи. Только после этого в середине октября в Адриатическое море были наконец переброшены русские торпедные и сторожевые катера, сразу уменьшившие активность итальянцев.

Пятый лидер Средиземноморского флота "Изумруд" в начале войны находился в ремонте. Закончив его в начале октября, он начал использоваться как быстроходный минный заградитель, поставив несколько эффективных заграждений на подходе к Порт-Саиду и Александрии.

Экстренная программа 1927 года, предусматривающая закладку для Средиземноморского флота девяти хорошо вооруженных и быстроходных лидеров, стала ответом на осуществляющуюся Францией постройку контр-торпиллеров с 5 138-мм орудиями. Задание на проектирование "русского ответа" предусматривало вооружение из 8 120-мм орудий в башенных установках, что позволяло эффективно использовать артиллерию на полных ходах, и скорость не менее 40 узлов. Желательным было признано и расположение постов наведения торпедного вооружения под палубой, из соображений прикрытия наводчиков от ветра и волн.

Наиболее полно отвечающим заданию был признан проект Ревельского Русско-Балтийского завода, только что начавшего постройку лидера "Дубровник" для Королевского югославского флота. Новый проект отличался от "Дубровника", 140-мм орудия которого размещались в палубно-щитовых установках, большими размерами и водоизмещением, что потребовало перехода на трехвальную схему размещения ГТЗА. Вместе с тем конструкторам удалось избежать размещения постов наведения под верхней палубой, которое заставило проектантов ОНЗиВ увеличить длину МКО, с размещением башен главного калибра ближе к оконечностям. Торпедные же аппараты проекта РБЗ были размещены на продольной надстройке оказавшейся и удобным "штормовым коридором".

Хотя в итоге, после уточнения массогабаритных характеристик проектируемых башен, водоизмещение лидеров увеличилось почти на 50 т, их ходовые качества от этого не пострадали - на испытаниях все корабли этого типа превысили заданную скорость. Большой проблемой оказалась кавитация, с которой русские конструкторы столкнулись впервые. До конца 30-х гг. им так и не удалось создать винты выдерживающие длительные режимы полного хода, что заставило иметь несколько комплектов запасных винтов для каждого лидера.

Возможно именно по этой причине дальнейшее развитие кораблей этого класса не осуществлялось и девять "Яхонтов" так и остались единственными лидерами Российского императорского флота.

В конце 1930 года было принято решение разделить дивизион на две части, оставив четыре лидера в составе Балтийского флота.

1. Яхонт 1928-1929-1930 РБЗ СМФ

2. Алмаз 1928-1929-1931 РБЗ БФ

3. Жемчуг 1928-1929-1930 Руссуд СМФ

4. Изумруд 1928-1929-1930 Руссуд СМФ

5. Рубин 1928-1929-1931 Балт. з-д БФ

6. Опал 1928-1930-1932 Адм. з-д БФ

7. Сапфир 1929-1930-1931 РБЗ БФ

8. Гранат 1929-1931-1931 Руссуд СМФ

9. Топаз 1929-1931-1932 Руссуд СМФ

Водоизмещение: 2695 т (стандартное), 3415 т (полное).

Скорость: 40 уз.

Мощность машин 84000 л.с.

Вооружение: 4х2 120-мм/55, 4х1 37-мм автомата, 2х5 533-мм ТА.

Размерения (квл): 128,3х12,2х3,9 м.

2

»

Адмиралтейский завод

«Бородино »,

«Наварин »

70 000 л. с. (наибольшая)

27,5 узла (наибольшая)

24 × 130-мм

Лине́йные крейсера́ ти́па «Измаи́л» - тип российских линейных крейсеров первой четверти XX века .

История создания

Линейные крейсера должны были использоваться в составе быстроходного отряда главных сил в эскадренном бою. Им отводилась роль свободно маневрирующей силы, способной осуществлять глубокую тактическую разведку и охват головы эскадры противника. Распоряжением от 23 октября 1907 г. Совет министров ввел в действие «Положение о составе и подразделении флота», согласно которому «оперативно-способная эскадра» российского флота должна была состоять из восьми линейных кораблей, четырех броненосных, девяти легких крейсеров и 36 эскадренных миноносцев. Задача создания такой эскадры выдвигалась как первоочередная в разработанном Морским генеральным штабом проекте «Программы развития морских вооруженных сил России на 1909-1919 гг.»

В отношении наступательной мощи «Измаила» вызывает интерес теория ведения артиллерийского огня, применённая при постройке этих кораблей. Дредноут , имеющий 8 или 10 орудий ГК, за определённый промежуток времени может сделать 2 залпа из 4 или 5 орудий. Дредноут, имеющий 12 орудий в четырёх башнях, при их одинаковой скорострельности может сделать три залпа, то есть стрелять в 1,5 раза интенсивнее.

История строительства

12 октября 1912 года заказанные Балтийскому заводу корабли получили наименования «Измаил» и «Кинбурн», Адмиралтейскому - «Бородино» и «Наварин». 6 декабря , после торжественной закладки, крейсеры официально зачислили в списки флота, хотя теоретический чертёж их корпуса еще не был утвержден окончательно.

Конструкция

По боевым характеристикам линейные крейсера типа «Измаил» на порядок превосходили современные им дредноуты и сверхдредноуты. Большинство зарубежных линейных кораблей и линейных крейсеров уступали им в вооружении по количеству, калибру и весу бортового залпа вплоть до «вашингтонских» линкоров типа Rodney . Единственными соперниками по вооружению для «Измаилов» были американские «стандартные» линкоры. По защите же «Измаилы» уступали большинству современных им линкоров - их броня пробивалась на большинстве боевых дистанций уже 305-мм снарядами. Благодаря превосходству в скорости и вооружении, они могли рассчитывать только на успех в скоротечном бою или на своевременный отход. Сравнение «Измаилов» с линейными крейсерами других стран, в особенности с английскими, вообще теряет смысл - таково превосходство русских крейсеров в вооружении.

В августе 1913 г. были получены результаты натурных испытаний, полученных при расстреле «исключенного судна № 4» (бывшего броненосца «Чесма »), на котором были смонтированы элементы броневой защиты новых линкоров, и эти результаты ввергли кораблестроителей в состояние шока. Выяснилось, что броневой пояс пробивается 305-мм снарядами на дистанциях 85-90 кабельтовых - отдельные плиты вдавливались, а наружный борт «выламывался» даже в тех случаях, когда броневые плиты не пробивались; разрушался настил верхней палубы, а его осколками - и средняя. На уже строящихся «Измаилах» пришлось ограничиться усовершенствованием систем крепления броневых плит, усилением набора позади брони, внедрением 3-дюймовой деревянной подкладки под поясом и изменением развесовки горизонтальной брони на верхней и средней палубах.

К августу 1914 года готовность по массе установленного и находившегося в обработке металла корпуса составляла для «Измаила» - 43 %, «Кинбурна» - 38 %, «Бородина» - 30 % и «Наварина» - 20 %. Темпы постройки отставали от утвержденных графиков из-за опозданий в поставках материалов и отливок. Уже 22 мая 1914 г. даты спуска первых двух кораблей перенесли на октябрь того же года. С началом войны наметился срыв поставок башен главного калибра. Часть отливок и поковок, мортиры и кронштейны гребных валов, изготовлявшиеся в Германии, пришлось заказывать и без того уже перегруженным заводам Морского ведомства. Согласно утвержденным 20 декабря новым сроковым ведомостям спуск первых двух крейсеров переносился на май, вторых-на сентябрь 1915 г., а готовность к испытаниям - соответственно на май и август 1917 г., то есть с годовым опозданием против запланированных сроков.

Утром 9 июня 1915 года головной корабль серии, «Измаил», был спущен на воду. 11 июня был спущен «Бородино», а 17 октября - «Кинбурн». В соответствии с объявленной 27 июня Морским ведомством новой классификацией корабли типа «Измаил» зачислили в класс линейных крейсеров.

После спуска трех кораблей на воду строительные работы почти полностью прекратились. Только весной 1916 года все доспусковые работы по «Наварину» были срочно завершены и 27 октября 1916 г. крейсер сошел на воду.

По состоянию на 15 апреля 1917 года готовность крейсеров «Измаил», «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин» была следующей: по корпусу, системам и устройствам - 65, 57, 52 и 50 %; по уже установленному поясному и палубному бронированию - 36, 13, 5, 2 %; механизмам - 66, 40, 22, 26,5 %, по котлам - 66, 38,4, 7,2 и 2,5 %. Срок готовности башен «Измаила» перенесли на конец 1919 года, а остальных кораблей - на следующий год. Летом 1917 г. съезд работников судостроительных заводов, постановивший продолжать постройку «Измаила» хотя бы ради обеспечения заработка, выразил пожелание о переделке остальных кораблей этого типа в коммерческие суда. В эскизных проработках намечались два варианта переоборудования: в грузовые (или нефтеналивные) пароходы грузоподъемностью по 16000 т и в нефтяные баржи (22000 т).

В конце 1917 г. Временное правительство постановило приостановить постройку ряда кораблей, в том числе серии «Измаил». В годы гражданской войны корпуса линейных крейсеров оставались у стенок заводов. 19 июля 1923 года «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин» были исключены из списков флота, а 21 августа корабли приобрела «в целом виде» германская фирма «Альфред Кубац». 26 сентября в Петроград прибыли буксиры за «Кинбурном», а позднее - и за двумя остальными. Котлы, механизмы и другое корабельное оборудование использовалось в народном хозяйстве, частично при ремонте и модернизации оставшихся а строю боевых кораблей.

Выдвигалось несколько вариантов достройки «Измаила», в том числе переоборудования в авианосец. Этот проект возник в марте 1925 года. Предполагалось оснастить корабль мощным артиллерийским вооружением и авиагруппой в составе 12 торпедобомбовозов, 27 истребителей, 6 разведчиков, 5 артиллерийских отметчиков. Ориентировочное водоизмещение составляло 20 000-22 000 т. Проект был утвержден председателем Совнаркома А. И. Рыковым 6 июля 1925 года. Однако 16 марта 1926 года комиссия во главе с И. С. Уншлихтом остановила все работы, и «Измаил» пошел на слом.

В начале 30-х годов корпус крейсера был разобран. Часть котлов установили на линейном корабле «Гангут ». Три орудия главного калибра установили на специально спроектированные железнодорожные транспортеры; после успешных испытаний в 1932-1933 гг. их включили в состав артиллерии береговой обороны Балтийского флота. В годы блокады Ленинграда они успешно стреляли по живой силе, технике и оборонительным сооружениям гитлеровцев.

Примечания

Литература

- Л. А. Кузнецов. Линейные крейсеры типа «Измаил». - СПб. : Гангут, 2011. - 159 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-904180-28-7

Ссылки

- Л. А. Кузнецов, Почему не достроили линейные крейсеры типа «Измаил», Сборник «Гангут» № 1

- История создания и службы русских линкоров. Трудный путь к совершенству

- Линейный крейсер типа «Измаил» в достроечном ковше Адмиралтейского завода (Фото)

ЛИНЕЙНЫЕ КРЕЙСЕРЫ ТИПА "ИЗМАИЛ"

В. Ю. Усов

"Судостроение", 1986, № 7 По материалам ЦГАВМФ, фонды 401, 417, 418, 421, 427.

Правительственным распоряжением от 23 октября 1907 г. Совет министров объявил «Положение о составе и подразделении флота», согласно которому «оперативно-способная эскадра» русского флота должна состоять из восьми линейных кораблей, четырех броненосных, девяти легких крейсеров и 36 эскадренных миноносцев. Задача создания такой эскадры выдвигалась как первоочередная в разработанном Морским генеральным штабом проекте «Программы развития морских вооруженных сил России на 1909-1919 гг.». В эскадренном бою броненосным крейсерам отводилась роль свободно маневрирующей силы, способной осуществлять «глубокую разведку» и «охват головы» эскадры противника - тактический прием, извлеченный из опыта русско-японской войны.

К 1910 г. в составе морских сил Балтийского моря заканчивалось формирование бригады линейных кораблей - «Слава» и «Цесаревич» прошли модернизацию, завершалась постройка «Андрея Первозванного» и «Императора Павла I»; кроме того, строились четыре линейных корабля-дредыоута типа «Севастополь» для укомплектования другой бригады. М.ГШ предпринял шаги к разработке заданий на проектирование броненосных и легких крейсеров, эскадренных миноносцев, необходимых для доведения боевой эскадры Балтийского флота до полного состава.

15 мая 1910 г. морской министр С. А. Воеводский утвердил составленные МГШ «Задания для выработки элементов для проектирования броненосных крейсеров», определявшие их назначение, а также желательные направления развития тактико-технических элементов. Выдвигались требования «одновидности» с линейными кораблями типа «Севастополь», ледокольного образования форштевня, ограничения осадки (не более 8,8 м). Нижний предел скорости полного хода устанавливался 28, а при форсировании котлов - 30 уз, район плавания определялся нормальным запасом топлива на 48 ч при 28 уз. Главная артиллерия - не слабее, чем у линейных кораблей: восемь или более 305-356-мм орудий с углом возвышения 35° и возможно большими горизонтальными углами обстрела, противоминная - двадцать четыре 102-мм орудия, минное вооружение - шесть бортовых подводных аппаратов. Бронирование борта по ватерлинии должно было обеспечивать не только живучесть и остойчивость, но и сохранение хода при попаданиях 305-мм снарядов на дистанции «решительного» боя (40-60 кабельтовых), т, е. не менее 190 мм вместе с противоминной переборкой (50 мм). Толщина вертикальной брони боевых рубок и башен определялась не менее 254, их крыш - 102, верхней броневой палубы - 45, нижней - 32, в горизонтальной части и на скосах - 51 мм. Внутреннее размещение, трюмные системы, снабжение противопожарными и водоотливными средствами должны были отвечать сохранению крейсером наибольшей боевой живучести.

В мае 1910 г. Морской технический комитет приступил к разработке «элементов для проектирования броненосных крейсеров». Первые прикидки показали, что при минимальном вооружении (восемь 305-мм орудий) водоизмещение кораблей составит 28000 т, главные размерения 204X27X8,8 м, заданная скорость (28 уз) потребует форсировки котлов и мощности турбин 80 000 л. с. (удельная масса энергетической установки 67 кг/л. с.). С увеличением калибра и числа орудий размеры крейсера значительно увеличивались. Некоторые пункты задания оказались вообще невыполнимыми, поэтому 24 декабря 1910 г. сроки были скорректированы в сторону снижения: район плавания уменьшен вдвое, угол возвышения орудий - до 25°.

Утвержденная 22 апреля 1911 г. «Программа усиленного судостроения Балтийского флота на 1911-1915 гг.» предусматривала постройку четырех броненосных крейсеров и ряда других кораблей. Морской министр вице-адмирал И. К. Григорович потребовал от МГШ и МТК «принять все меры к скорейшему обоснованному подсчету усиленной программы считая ее с 1912 г.». Разработка заданий на проектирование новых кораблей вступила в завершающую фазу, причем велась она в соответствии с принятым 21 мая 1911 г. новым «Положением о порядке составления и утверждения проектов кораблей и о выполнении этих проектов».

18 июня 19.11 г. И. К. Григорович утвердил уточненное «Задание на проектирование броненосных крейсеров для Балтийского моря»; окончательно устанавливалась скорость полного хода - 26,5 уз, при которой нормальный запас топлива рассчитывался на 24, а полный - на 72 ч плавания. Существенно менялось артиллерийское вооружение: три трехорудийные 356-мм башни главного калибра располагались равномерно по длине корабля, противоминную артиллерию составляли двадцать четыре 130-мм орудия в казематах, предусматривалось не менее четырех 63-мм пушек «против воздушных шаров и аэропланов». Поясная броня по ватерлинии усиливалась до 254 мм в средней части и 127 в оконечностях (с сохранением внутренней переборки); верхний пояс- 127 мм в районе казематов и 76 в носу, в корме же «может совершенно отсутствовать», толщина стенок боевых рубок и башен увеличивалась до 305, их крыш - до 127, а лобовой брони башен - даже до 356 мм. Впервые в практике отечественного судостроения признавалось желательным «иметь приспособление для автоматического переливания водяного груза с борта на борт», т. е. пассивные успокоители качки.